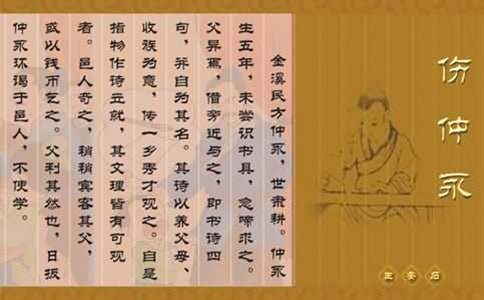

《伤仲永》教学设计(15篇)

在教学工作者开展教学活动前,通常需要用到教学设计来辅助教学,借助教学设计可以提高教学效率和教学质量。那么应当如何写教学设计呢?以下是小编整理的《伤仲永》教学设计,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

《伤仲永》教学设计1

教学目标:

1 、积累文言词汇,朗读、背诵课文;

2 、理清文章脉络,学习寓理于事、借事说理的写作方法;

3 、理解文章内容,认识后天的教育和努力在造就人才方面起的决定性作用这一道理。

教学重难点:

反复诵读,理解课文最后一段作者的思想观点

教学过程:

一、导入

什么是天才?古今往来,有许多鼓励人们成才的格言,被誉为“发明大王”的爱迪生有句名言:“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”。 高尔基说过“天才出于勤奋”“天才是打倒一百次仍站立着的人”。唐朝大文学家韩愈也曾说过:“业精于勤荒于嬉”。中国有句俗话:“一勤天下无难事”。这些话讲的都是同一个道理,就是学业方面的精深造诣来自勤奋好学。遗憾的是,有很多人并未认识到这一点,自恃天才,结果沦为庸才。今天我们要学习的文言文将告诉我们一个道理:天才也是需要后天学习的。

二、作者介绍

王安石( 1021 - 1086 ):北宋政治家、思想家、文学家。宇介甫,晚号半山。唐宋八大家之一(唐代的韩愈、柳宗元,宋代的苏轼、苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩)。列宁称其为“中国十一世纪的改革家”。本文采用随笔的形式而写,借一件事来抒发作者的感情或阐明某种观点。叙述是基础,阐明道理是核心。

文题含义:为仲永的经历遭遇而感伤。

三、朗读课文,整体感知

1 、自主学习:默读课文,对照注释,联系上下文理解文章内容,找出因字词句造成的阅读障碍,做出标记。

2 、互动交流:凡是不懂的问题,包括汉字的读音、词语的理解、句子的翻译等都可以在课堂上提出来。学生互问互答,实时引导指点。

3 、朗读时注意下列语句的停顿:

①未尝 | 识书具,忽 | 啼求之。

②借旁近 | 与之,即 | 书诗四句,并 | 自为其名。

③其诗 | 以养父母、收族为意。

④自是 | 指物作诗位就,其文理 | 皆有可观者。

⑤父 | 利其然也,日扳仲永 | 环谒于邑人。

③余闻之也 | 久

4 、重点词语的理解:

( 1 )课文注释中的重点字词;

( 2 )一词多义:

①其:并自为其名——自己的(他的); 其诗以养父母——他的(指方仲永的);

其文理皆有可观者——代仲永写的诗; 父利其然也——他的;

其受之天也——他; 则其受于人者不至也——他;

彼其受之天也——他; 如此其贤也——助词,无意

②之:忽啼求之——代书具; 借旁近与之——代仲永;

传一乡秀才观之——代仲永写的诗; 邑人奇之——代仲永写诗这件事;

或以钱币乞之——代仲永写的诗; 余闻之也久——代方仲永很有才这件事;

于舅家见之——代仲永; 不能称前时之闻——助词,的;

受之天也——调节音节,无意; 卒之为众人——无意义

③于:日扳仲永环谒于众人——到,引出对象; 于舅家见之——在;

贤于材人远矣——比,表示比较; 则其受于人者不至也——从

④然:父利其然也——这样,指“或以钱币乞之”;

泯然众人矣——……的样子

( 3 )词类活用:

①伤仲永——哀伤,为……哀伤; ②父异焉——对……感到惊异;

③邑人奇之——对……感到惊奇; ④稍稍宾客其父——把……当作宾客;

⑤父利其然也——以为……有利可图

(4 )翻译重要句子

四、研习课文

1 、理清课文结构层次:

第一部分:第 1 、 2 段,叙事——简叙方仲永才能发展变化的三个阶段。

“仲永生五年——其文理皆有可观者”:写方仲永幼年时天资过人,具有作诗才能——闻

“……——不能称前时之闻”:写十二三岁时的方仲永才能衰退,大不如前——见

“又七年——泯然众人矣”:写方仲永又过七年后完全变成一个平庸之人——闻

第二部分:第 3 段,说理——作者阐明观点看法。

2 、思考:课文写了方仲永的才能发展经历有哪几个阶段?

明确:三个阶段:

第一阶段,幼年作诗的非凡才能和天赋。如:“即书诗四句”,“指物作诗 立就”,“文理皆有可观”。

第二阶段,写十二三岁的方仲永才能大不如先前,“不能称前 时之闻”。

第三阶段,写方仲永完全变成一个平庸之人,“混然众人矣”。

3 、思考:这三个发展阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样安排组织材料有何 好处?

明确:

写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”, 以“见”的形式;写方仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。“见”和“闻”有机结合,叙述真切可信,课文详写第一个阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父的负利之举却导致他的才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情形,引人深思。这种详略处理,有力地突出了文章主旨,鲜明地体现了“伤”的含义。

4 、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

明确:

从方仲永的个人情况来看,原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,”贪图小利,目光短浅,“不使学”;从道理上讲,方仲永“卒之为众人”,是因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

5 、最后一段“受于天”指什么?“受于人’仅指什么?

明确:

“受于天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人的后天学习和受到的教育。

6 、最后一段讲了几层意思:作者要表明的.主要观点是什么?

明确:

讲了两层意思:从“王子曰”到“不至世”,揭示仲永才能混灭的原因,即“受于人者不 至也”。从“彼其……”至文是第二层,由仲永引申出天赋差的人如果不“受之人”,结 局更加可悲。这一段作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。

五、本文在语言上有什么特点?找出相关内容加以说明。

1 、语言简练而精当。

①第一段中写方仲永“啼求之”,一个“啼”字生动地写出了索求书具的儿童情态;

②“忽”“即”“立”三个副词使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上;

③“环谒”一词把方仲永父贪利自得、可悲可怜的愚昧无知之态刻画得淋漓尽致。

2 、借事说理,叙事平实,说理自然,叙是议的依托,议是叙的深化,说服力强,引人深思。

3 、先扬后抑,以巨大的反差给人强烈的心理反差。

4 、事理结合是本文的显著特点,但情感的流露也增色不少。字里行间流露出作者对一个神童最终“泯然众人”的惋惜之情,对“受之天”而“受于人者不至”者的哀伤之情。

六、拓展:

课堂辩论:成长的关键

正方:天资聪慧是成长的关键

反方:后天教育是成长的关键

要求同学们结合课文内容,联系实际,通过辩论明确:天赋与后天教育的关系,认识后天教育的重要性。

指导:在辩论中要抓住辩题的中心,凭据论证,以理服人;

表达要条理清楚,不温不火,注意辩论秩序;

要扬己之长,克敌之短,充分展示辩才。

评价方式:听众评价、辩论双方自评

评价内容:辩论内容和辩论技巧,指出优缺点。

总结归纳:

我们可以从方仲永身上吸取那些教训?

明确:

人的智力发展存在着某些差异,但这不是起决定作用的因素,是后天的教育和学习。青少年应正确认识自己,天资好的,加上勤奋学习可能成为栋梁之才;反之,即使天资再好,如后天不学习,同样会碌碌无为。另一方面,即使天资再差的人如勤奋学习,也可以成为有用之才。

补充:有关学习的名言警句并让学生以其中一条为主线 , 谈谈自己的认识体会。

①我是个拙笨学艺者,没有充分的天才,全凭苦学。——梅兰芳《舞台生活四十年》

②形成天才的决定因素应该是勤奋。有几分勤学苦练,天资就能发挥和个人的勤学苦练是成正比例的。——郭沫若

③天才是用劳动换来的——童第周。

④有人问:写一首好诗是靠天才呢;还是靠艺术?我的看法是:苦学而没有丰富的天才,有天才而没有训练,都归无用,两者应该相互为用,相互结合。——亚里士多德《浮学》。

《伤仲永》教学设计2

教学目标:

知识和能力目标:

了解“之”“于”“隶”“宾客”“称”等文言虚、实词的用法;能翻译全文,体会语言简洁、洗炼的特点,明确仲永“泯然众人矣”的深层原因。

过程和方法目标:

利用工具书,结合注释,初晓课文,反复朗读,体会作者写作意图。

情感态度和价值观目标:

后天教育是成才的关键,成长中的青少年应把握美好时光,刻苦学习,早日成才。

教学重点、难点:

抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点;

注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

教学方法:

学生分组讨论

教学时间:

两课时

教具准备:

投影仪、投影

教学过程:

第一课时

初步通读课文,了解课文大意

一.(整体感知)分析理解课文内容,领会课文主旨。

思考:方仲永才能发展变化经历了几个阶段?各有什么特点?课文是怎样叙述的?

三个阶段:

①童年时期,才思敏捷.天赋极高,如五岁时就“啼哭求之”。“书诗为名”,“指物作诗立就”,“文理可观”等。

②少年时期,才思衰退,大不如前,“不能称前时之闻”。

③青年时期。才思平庸,与众无异,“泯然众人矣”。

思考:方仲永由神童沦为平庸之辈的'原因是什么?作者是怎样看的?(原因是“其父利其然,不使学”,把仲永当做赚钱的工具。荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。作者认为方仲永才能衰退的原因是“受于人者不至”。即没有进行后天的学习和教育,并由此引发天赋不如仲永之人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。)

讨论:你同意作者的这种看法吗?(分组讨论)

二、熟读全文,参照课后练习中的示例,注意句中的停顿。

第二课时

一、精读课文,体会课文的写作特色。

1.在选材组材上,“见”“闻”交织,详略有序。

理解:课文采用“闻”、“见”、“闻”的方式依次写了方仲永才能发展变化的三个阶段,真实可信,有说服力。详写第一个片断,突出方仲永幼年聪慧,是可塑之才,有发展潜力,为后面的写他的退化作下铺垫,突出“伤”的前提,写其父贪利之举,点明“伤”的原因;略写后两个片断,引人深思,点明“伤”的内容。这样处理,内容集中而意旨明。

2.在语言表达上,用词洗炼、生动。

可从两方面体会:

①用词的精当传神。如第一段中写方仲永“啼求之”,一个“啼”字生动地写出了索求书具的情态;“忽”“即”“立”三个副词使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上;“环谒”一词把方仲永父贪利自得、可悲可怜的愚昧无知之态刻画得淋漓尽致。

②从全篇来看,行文也是笔墨极省,既高度概叙,以至难以再删一字,同时也富于文采,描写细腻,与文体特点相映生辉。

二、以“由方仲永所想到的”为题,在课堂上即席发言,自己确定发言的角度和观点。

本题意在训练学生确立观察角度、从材料中提炼观点的能力,以及阐述观点的语言表达能力。要求发言中心明确,层次清楚,语言简练。限定时间,是要求迅速思考、快速组织语言。要启发学生从方仲永的事例中提炼观点,不拘一格。

三、小结

四、作业布置:完成练习册。

《伤仲永》教学设计3

第一课时

〖教学目标〗

1、准确把握句中的停顿。

2、正确进行翻译。

〖教学重点〗

同上。

〖教学难点〗

1、几个句子的停顿。

2、几个用法特殊的词。

3、 几个难句的大意。

〖预习要求〗

1、掌握下列字的读音及意思:

隶、扳、谒、邑、称、泯、矣、焉、耶

2、朗读课文,画出文中不清楚停顿的句子。

〖教学过程〗

一、导入

古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文──《伤仲永》里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。

二、检查预习

1、检查预习一:

指名朗读,师生共同指正。

2、检查预习二:

由学生提出,师生共同指正。

学生齐声朗读。

可能出现的句子停顿(可根据需要投影):

⑴ 仲永/生五年

⑵ 借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

⑶ 其诗/以养父母、收族为意

⑷ 自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者

⑸ 传/一乡秀才/观之

⑹ 日扳仲永/环谒于邑人

⑺ 余闻之也/久

⑻ 其/受之天也,贤于材人/远矣

请一位朗读比较好的学生范读一遍课文,教师随时指正。

全班齐读全文。

三、作者作品简介

提问:这是王安石的作品。哪位同学了解王安石以及他的作品,来给大家谈谈?

(学生讲述)

(投影)

王安石:字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。是唐宋八大散文家之一。 本文选自《临川先生文集》。

四、题解

(教师)讲述:本文是一篇随笔。

(投影)随笔,即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。

(教师)提问:谁能说说题目“伤仲永”的“伤”是什么意思?

明确:哀伤,叹息。表达了作者的感情。

五、自读课文,掌握大意

(教师)讲述:王安石哀叹方仲永什么呢?请同学们带着这个疑问,自由朗读课文一遍。

1、学生自由诵读。

2、学生自读课文:

利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨),掌握大意。

教师补充课文注释:(幻灯)

⑴ 理解几个用法特殊的词:

① “即书诗四句”书:名词活用为动词,写。

② “日扳仲永环谒于邑人”日:名词活用为状语,每天。

③ “邑人奇之”奇:形容词活用为动词,对……感到惊奇。

④ “稍稍宾客其父”宾客:名词活用为动词,把……当宾客招待。

⑤ “父利其然也”利:名词活用为动词,认为有利。

⑵ 理解几个词语:

① “养父母”养:赡养。

② “传一乡秀才观之”一乡:全乡。

③ “或以钱币乞之”或:有的人。

④ 邑人:同县的人。

⑤ “从先人还家”从:跟从。

⑥ “前时之闻”:以前听到的名声。

⑦ “卒之为众人”卒:最终。众:普通。

⑧ “如此之贤也”贤:(有)才能。

⑨ “且为众人”且:尚且。

⑩ “固众人”固:本来。

⑶ 理解下列句式:

① “不使学”省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。

② “还自扬州”倒装句,正确的语序是“自扬州还”:从扬州回家。

③ “受之天也”省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。

学生质疑,教师点拨。

3、检测自读效果:

四个大组口答竞赛。

(要求学生合上书本)

(幻灯)

⑴ 朗读下列句子,要求读准句中的停顿:

① 借旁近与之,即书诗四句,并自为其名

② 其诗以养父母、收族为意

③ 自是指物做诗立就,其文理皆有可观者

④ 其受之天也,贤于材人远矣

⑵ 解释下列加点的词语:

① 父异焉

② 其文理皆有可观者

③ 稍稍宾客其父

④ 或以钱币乞之

⑤ 环谒于邑人

⑧ 泯然众人矣

⑦ 贤于材人远矣

⑧ 则其受于人者不至也

4、翻译课文:

要求一人一句,注意词义正确

5、初步感知课文:

掌握了文章大意之后,我们明白了作者为什么要“哀叹”仲永了吗?

(学生回答)

六、全班再一次诵读课文

七、教师小结

本文记叙了一个神童最终“泯然众人”的故事,流露出了作者的惋惜之情。那么,作者在文章中表露了自己怎样的观点呢?我们又能得到那些启示呢?下堂课,我们再进一步学习。

八、作业

1、抄写文下注释一遍

2、熟读课文,背诵最后一段

第二课时

〖教学目标〗

1、理解作者的思想观点。

2、揣摩本文精当的语言。

3、学习本文详略得当的写法。

〖教学重点〗

同上。

〖教学难点〗

教学目标2、3。

〖预习要求〗

思考文后练习一。

〖教学过程〗

一、检查预习,整体把握文章内容

(投影)

1、方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句。

2、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

3、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?用原句回答。你还有什么新的、独到的见解吗?

4、最后一段作者讲了什么道理?

明确:

1、“忽啼求之”;“即书诗四句”;“指物作诗立就,其文理皆有可观者”。

2、第一阶段:幼时天资过人

第二阶段:十二三岁时才能衰退

第三阶段:又过七年后变成平庸之人

3、从方仲永个人情况来看,原因是其父“不使学”;从道理上来说,原因是“其受于人者不至”。

4、天资好的`人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人,那些天资平常的人,如不接受教育,连普通人都赶不上了。

二、揣摩语言

(讲述)文言文一般都很简洁,本文语言尤为精练。文章前两段叙述方仲永由“指物作诗立就”的神童到“泯然众人”的过程及原因,仅用了158个字,没有一句废话,每一句甚至每个字都有其丰富的表现力。

例:

1、“世隶耕”:三字交代了身份、家世,是对“未尝识书具”“不使学”的必要铺垫,既衬托了方仲永的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。

2、“啼”:一个字生动地写出方仲永索求书具的儿童情态。

请同学们尝试着到文中发掘发掘。

(学生讨论)自由发表意见,明确:

1、“忽”“即”“立”:三个副词,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。

2、“奇之”“宾客其父”“乞之”:三言两语就从旁衬托出方仲永的杰出才华。

3、“日扳仲永环谒于邑人”:仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。

4、“不使学”:三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。

5、第二段叙事:仅以一“见”一“闻”一“问”就交代了方仲永后来的变化和结局。

6、结尾议论:言简意深,说理严谨。

以上,教师可摘要启发讲解。

三、质疑探究

(投影)文章叙述了方仲永从五岁到二十岁间才能变化的三个阶段,你认为哪一个阶段写得最详细?说说你的依据。再想想:作者为什么要详写这一阶段呢?

明确:方仲永才能出露时的幼时阶段详写;理由略;详写这一阶段,意在说明一方面“仲永之通悟”确实是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下了才能衰退的种子,即“父利其然也,……,不使学”。以方仲永为反面的例子,来说明“受之人”即后天教育的重要性。

四、体验与反思

(投影)你怎样认识“受之天”与“受之人”的关系,即“人的天资”与“后天教育”的关系?假如你认为自己很聪明的话,读了文章后,有什么感受和启发?假如你认为自己还有点笨,读了文章后,又有什么感受和启发?

学生自由发言。

五、教师小结

本文寓理于事,通过方仲永5岁到20岁才能发展变化的故事,说明了人的天资和后天成才的关系。

由此看来,人的成长,关键在后天接受学习提高自身素质。像方仲永这样天赋高的神童,不学习,最终也变成了普通人一样。我们这样的普通人,就更要努力学习,不然想成为一个平常的人恐怕都办不到。老师赠送你们一条伟大的发明家爱迪生的名言:“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”,希望你们珍惜读书机会,好好学习,长大后成为一个对国家、对社会有用的人。

六、作业

1、完成文后练习三

2、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条。

《伤仲永》教学设计4

【教学目标】

1、熟读、朗诵课文,积累文言词汇。

2、理清文章脉络,了解借事说理、详略得当的写法。

3、感悟文意,认识后天教育的重要性。

【教学重点】

1、积累文言知识。

2、认识后天教育的重要性。

【教学难点】

体会文章详略得当的写法。

【学法】

合作探究、诵读品味。

【教法】

引导对话、感悟体验。

【课前准备】

1、学生:

查工具书,认记字词,疏通文意,组织辩手、辩词。

2、教师:

准备歌曲《爱拼才会赢》,指导学生准备课堂辩论。

【教学过程】

第一课时

一、创设情境,激趣导入

引导学生读句“一个人能否成才,与天资有关,更与后天教育及自身学习有关”让学生讨论:天资与后天教育对成才哪个重要?,而后发表看法。(根据学生意见把学生分成两组)

今天我们学习王安石的《伤仲永》让我们在品学中感悟真知、品析事理,体味怎样才能成才的人生真谛吧!

简介作者:请1~2名学生根据积累的知识介绍王安石,教师适时补充。

二、多元感知,品悟分析

1、投影出示课文原文,找一生读文,其他学生纠错、正音。

2、学生自读全文,指出疑难,投影出示重点词句,师生释疑。(生问生答、师生对话)

3、学生分小组合作再读文章,探究文意,要求用自己的话讲述方仲永的故事。(学生合作研析、全班交流)

4、相信大家通过读文与听故事你肯定认识了仲永这个人,那么你认识到了一个 的方仲永呢?

5、请大家再细读课文,思考仲永的变化可以分为几个阶段,从哪些句子可以看出这些变化?

(学生小组分析)

第一阶段:“仲永生五年……可观者。”写方仲永天资过人、才能出众;

第二阶段:“……不能称前时之闻”写仲永才能衰退;

第三阶段:“又七年……泯然众人矣。”写仲永变成一个平庸之人。

6、再读分析仲永变化的原因是什么?仲永的事例,昭示了一个什么道理?

7、文中哪些文句能体现这个道理?

(引导分析最后一段)

8、通过我们上述分析,你认为作者对方仲永的态度和情感如何?

明确:“伤”。写可伤之事,说何以可伤之理,字里行间流露出对一个神童最终“泯然众人矣”的惋惜之情,对“受于天”而“受于人者不至”者的哀伤之情,态度鲜明。

三、巩固训练,交流感悟

1、朗读全文,深入感悟。

2、学生交流自己读文所感。

四、课下准备,参与活动

根据课始时的分组情况及学生此时意见将学生分成两组。要求学生明确辩题,确定辩手,搜集材料,准备课堂辩论。

第二课时

〖教学内容

了解借事说理、详略得当的写法。通过辩论深入认识后天教育的`重要性。

一、导入新课

上节课我们认识到了一个“天资聪颖”“受于天”而“受于人者不至”的方仲永,这节课我们将通过研读、品味课文,对文章所昭示的道理做以深入感知。

二、精读研析

请大家细读课文,分组讨论分析:

1、课文可分几部分?各部分之间是什么关系,重点是哪个部分?

可分两部分,先叙事,后说理,由事入理。两部分是证明与被证明的关系,重点是议论、说理。

2、叙事有详有略,哪些详?哪些略?为什么这样安排材料?

是为了更好的突出中心,详写方仲永才能初露是为了突出他的神童天赋,与后来的“泯然众人”形成反差,从而突出后天教育的重要性。

三、体验反思

活动一:辩论

题目:成才的关键

正方:后天教育是成才的关键

反方:天资聪颖是成才的关键

学生通过辩论明确“受于天”与“受于人”的关系,深入认识后天教育的重要。教师适机点拨,让学生学习本文说理的方法,通过列举名人、身边人的事例;列举名人名言、讲道理等初步体会议论文的写作方法。

活动二:审视自我,超越自我

通过刚才的辩论大家认识到了天资与后天教育各自对成才的作用,请你审视一下自己,你属于哪类人呢?学习了《伤仲永》这篇文章你对今后的学习生活有何设想?(鼓励学生积极发言,交流己见)

四、教师小结,情感激励

大家的看法很好,正如《为学》一文中所言“昏庸聪敏之用岂有常哉?”,也正如大发明家爱迪生所说“天才是百分之一的灵感,百分之九十九的汗水”一样,后天努力,后天学习,后天教育至关重要。相信大家定会以仲永为鉴,从今做起,努力学习,刻苦拼搏,拼搏的路上,肯定会遇到挫折,请大家记住:“相信自己,无论遇到多少坎坷,最终于你的永远是希望!爱拼才会赢!”

多媒体播放歌曲《爱拼才会赢》片段,余音中结束本课。

《伤仲永》教学设计5

〖创意说明〗

文言文对于初一学生来说,是较有吸引力的,教师可充分利用学生的求知欲和详尽的书下注释,组织学生进行自主探究式学习。

〖教学步骤〗

一、对照书下注释,读懂课文大致内容

对照书下注释,自己阅读课文,了解课文内容,提出字词理解疑难,自行解决。

用自己认为科学的方法,整理、积累相关字词知识。然后交流,根据积累内容的价值、形式、全面与否和书写进行评比。

在这一过程中落实:

字音:隶 邑 乞 扳 谒 称 泯 耶

词意:隶 邑 乞 扳 谒 称 泯 耶 为意 未尝 自为其名 收族 立就 文理 自是 通悟 受 贤 彼其

词类活用:伤仲永 父异焉 借旁近与之 邑人奇之 宾客其父 父利其然

一词多意:于 之 其

二、在了解大致内容的基础上,朗读课文

1、要求不读破句。自己读,听同学读,校正不正确的朗读,调整理解偏差。

结合课后练习二,提醒学生注意句中的停顿,还可让学生揣摩停顿规则。

2、要求读出层次。先理性认识课文中的大小层次,标记后再读,养成把理解渗透于朗读中的习惯,以期形成良好的语感。

在这一环节中贯彻对课文结构的理解:全文借事说理,一、二两段叙述方仲永的故事,第三段说后天教育对成才极为重要之理;从叙事部分看,仲永的.变化经历了三个阶段──幼年天资过人,禀赋极高,十二三岁时才能衰退,大不如前,二十岁时才思衰竭,完全变成了一个平庸之人,也有层次之分:从写仲永幼时才能之“奇”的第一段来看,还有层次──句交代籍贯、身份、姓名、家世,二至五句写他忽有赋诗才能,六、七两句写成名后的状况。本环节实际上是要学生既能整体把握课文,又能从细微处思考句与句间的逻辑关系。

3、要求读出感情:

学生自己读,表演读,要能读出作者的惊喜、愤慨、惋惜、哀伤、告诫之情。

三、熟读课文后,深入理解课文内容,质疑探究

读课文,说说自己在理解中遇到的疑难,小组讨论解决,然后把你们认为有普遍意义的思考和解答提出来,全班共同探究。

课文理解难点:

1、仲永的故事是真的吗?

作者力图写真,人物有名有姓,哪里人氏、身份家世都交代得清清楚楚,仲永如何神奇也有明明白白的细节描写,还有“父异焉”“邑人奇之”的确证,另外叙事所用见闻录的方式,使仲永成为“我”生活视野里的一个真真切切的人,叫人不得不信。

现在我们争论故事的真假已无多大意义,仲永现象不乏其例,作者意在用仲永之例说明后天教育对成才的重要性。

2、本文为什么详写仲永才能初露时的情形?

这样安排更见作者匠心,能更好地表现文章主旨。把仲永的天赋之高渲染得越浓,其才能泯灭引起的哀伤之意才会越深,作者的痛切之感、肺腑之情就会更有感染力。

3、“伤”的具体内涵有哪些?

⑴ 因仲永的悲剧而“伤”,幼时天资过人最终却“泯然众人”。

⑵ “伤”社会上如仲永之父贪财短视的可悲之辈。

⑶ “伤”邑人闻听盛名趋之若鹜的不良心态。这也正是文中感慨“受于人者不至也”的深远意味。

4、作者为何只追究仲永父亲的责任而不写仲永自身的失职?

作者把方仲永放在值得哀怜的位置上,重点表现对他的同情惋惜,强调其父“不使学”是仲永命运变化的关键,且后文所说“受之人”是说人所受到的后天教育,而不是说人自身的后天学习和主观努力,侧重点不同。

四、在理解课文的基础上,背诵课文

《伤仲永》教学设计6

【教学目标】

1、熟读课文,把握课文主要内容。

2、掌握常用文言词语,翻译课文。

3、学习本文借事说理的方法,理解作者的思想感情。

【教学重点】

1、掌握重点文言词语,翻译课文。

2、认识到“后天教育”的重要性。

【课前准备】

1、预习课文,了解课文大意。

2、解决生字词。

【教学内容】

《伤仲永》是宋代文学家王安石写的一篇议论文。作者先讲述了方仲永由一个“神童”变化成一个普通人的经历,然后由此引发议论,表达了对这位“神童”的惋惜之情。教学本文,除让学生熟练地翻译课文外,还要重点引导学生理解方仲永变化的原因,并从中汲取教训。

【教学设计】

一、导入新课

讲述一些被人认为笨或不聪明的'人经过不懈努力而终于取得成就的故事导入新课。

(也可让学生讲述)

二、整体感知

1、明确学习目标。

2、朗读课文:

第一遍,教师范读或放录音,学生在听的过程中:

⑴划出生字词。

⑵注意句子的停顿,并用铅笔在课文中作出标记。

第二遍,学生自由诵读,进一步感知课文内容。

第三遍,学生齐读,注意下列加粗字的注音:

扳(pān)环谒(yè)称(chèn)泯(mǐn)

三、疏通文意

1、学生借助注释和工具书,将课文翻译成现代,并将不懂之处标出来,然后四人小组讨论交流,最后小组代表翻译课文。

(其他成员可进行补充)

2、全班同学讨论交流,解决四人小组不能解决的问题:

教师要善于引导学生充分利用已学过的文言文知识解决问题,让学生领会课文大意,最后强调本文重点文言词语:

⑴未尝识书具(曾经)

⑵即书诗四句(写)

⑶自是指物作诗立就(此)(完成)

⑷其文理皆有可观着(文采和道理)

⑸邑人奇之(对……感到惊奇)

⑹稍稍宾客其父(以宾客之礼相待;把……当作宾客)

⑺父利其然也(认为……有利可图)

⑻不能称前时之闻(相当)

⑼贤于材人远矣(比)

⑽则其受于人者不至也(被)

四、齐读课文,解决以下问题

1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”的原因是什么?

3、文章最后一段议论讲了什么道理?

4、学完本文,你有何感想?

四人小组讨论交流,明确:

1、方仲永的变化经历了三个阶段。第一阶段:“仲永生五年……其文理皆有可观者。”方仲永天资过人,具有作诗才能;第二阶段:“十二三矣,令作诗,不能称前时之闻。”才能衰退,大不如前;第三阶段:“又七年……泯然众人矣。”完全变成了一个平庸之人。

2、“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”“其受于人者不至也。”

3、指出方仲永才能衰退是由于“受于人者不至也”。强调了后天教育的重要性。

4、学生自由谈感想,可以从仲永自身的角度谈,也可以从仲永的父亲的角度谈,还可以联系实际来谈。只要观点是从本文中提炼出来的,中心明确,语言流畅即可。

五、小结

1、借事说理的方法。

本文采用借事说理的方法,以方仲永为实例,说明了后天教育对成长的重要性。文章分两部分,第一部分叙写了方仲永由天资过人到“泯然众人”的变化过程。第二部分由此引发议论,表明了自己的观点。

2、语言简洁生动。

六、拓展

口头说文“读《伤仲永》有感”。

说文要求:

1、理解文意,多角度思考;

2、语言流畅,中心明确。

《伤仲永》教学设计7

教学目的

1.朗读课文,正确掌握句中的停顿。

2.积累掌握一些文言词汇。

3.理解文章内容和中心思想。

4.学习比较阅读的方法。

重点、难点

重点:

(l)朗读课文,正确掌握句中的停顿。

(2)积累掌握一些文言词汇。

(3)翻译全文。

难点:

(1)理解文章内容和中心思想。

(2)学习比较阅读的方法。

教学时间一课时

教学过程

一、预习

朗读课文,,看课文注释,翻译课文。

二、导入

三.作家作品简介

本文选用《临川先生文集》。作者王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。做官后,向朝廷上万言书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被害相。晚年封为荆国公,谥号“文”。著有《王临川集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。

2.题解:

本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,良传的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,“泯然众人”的哀伤,惋惜之情。

三、正课

1·朗读课文。

2.请学生翻译课文。(可一人一句,要讲清重点词语)

补充课文注释:

“世隶耕”隶:属于。

“未尝识书具”尝:曾经。

“父异焉”焉:语气代词,代这件事。

“即书诗四句”书:动词,写。

“并自为其名”自:自己。为:动词,题上。

“自是指物作诗立就”自:从。是:这。就:完成。

“稍稍宾客其父”宾客:名词用作动词,意思是以宾客之礼相待。

“或以钱币丐之”或:有的人。

“父利其然也”利:动员的以动用法,以……为利。然:这样。

“从先人还家”从:跟从。

“还自扬州”:从扬州回家。

“贤手材人远矣”贤:比……好,优秀。

“卒之为众人”卒:最终。

“且为众人”且:况且。

“固众人”固:本来。

“得为众人而已耶?”反问句。恐怕他连普通人还不如罢了。

3.提问:访归纳文章的投意。

讨论并归纳:

第一段:写方仲永才华初露时的情形。

第二段:写方仲永才能衰竭,终于成为普通人。

第三段:议论虽有先天的聪明,但后天的学习更重要。

4.提问:文章第一段介绍方仲永的家世和“生五年未尝识书具”的

目的是什么?

讨论并归纳:衬托方仲永非凡的天资。一个没有家学背景的人,生而知之,更见其大资非凡。也暗示下文其父“不使学”的原因。

5.提问:第一段的主要内容有两层,试归纳层意。

讨论并归纳:

第一层:写仲永幼年作诗的非凡才能。

3、一节课学生多次读课文和有组织的小组讨论,围绕仲永的各种境遇展开讨论。但却不是各自为阵,有了争议问题,暴露无遗之后才易找到方法解决。

4、教师找准课堂教学的切入点,带着激活课堂的意识去组织教学,真正的把课堂还给学生,学生学得心情愉快,思想轻松,若有所思。

《伤仲永》教学设计13

教学目标 :

知识:学习并掌握常见文言词的意思。

能力:能够顺畅朗读课文,提高准确翻译课文的能力。

德育:认识后天教育的重要性。

教学重点和难点:

1、掌握重点文言词语,翻译课文。

2、认识到“后天教育”的重要性。

教学方法:先学后教,当堂训练。

教学媒体和教学技术选用:多媒体电脑、投影。

教学准备阶段:1、预习课文,了解课文大意

2、解决生字词

教学过程

一、课文导入 ,简介作者,解释文题。

古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习,才能成为顺应时代发展的有用之才。反之,如果不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个天才,也会随着时间的流逝,变成一个庸才。今天我们要学习的课文——〈〈伤仲永〉〉里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。(板书课题)

出示简介王安石:北宋政治家、思想家、文学家。宇介甫,晚号半山。世称王荆公,唐宋八大家之一。(以前学过他的诗,谁能背诵一首)

文题含义:伤:哀伤,叹惜。为仲永的遭遇而感伤、惋惜。王安石为什么要对方仲永哀伤、叹惜呢?同学们认真学习了课文自然就会明白。

二、出示学习目标(学生看一分钟)

1、读熟课文,读准字音,读准文言语句的停顿。

2、积累文言词汇,在理解的基础上翻译课文。

3、领会文中蕴含的道理。

三、初读课文

(一)出示初读要求:(三分钟后比比谁读得熟读得好)

1、 根据注释,读准字音。

2、 注意读准句中的停顿。

3、 反复朗读,把课文读熟练。

(二)指名读,根据情况板书纠正重点字的读音。

隶: 谒: 扳: 称: 泯:

四、二读课文,译讲课文。

(一)出示自学指导(一)

结合注释翻译课文,八分钟后分小组比赛试译课文。

提示:1、人名、地名、年号等专用名词,不用翻译。

2、按照现代汉语的表达习惯,适当调整语序。

3、把省略的内容补译出来,使译文通顺准确。

(难理解的字词、句子可请教小组的其他同学,小组解决不了,可以记下来全班讨论)

(二)学生自由译讲课文,讨论难理解的词句,教师巡视、指导。根据学生讨论的.情况投影出示课下注释没有的重点字词。

〔参考〕1.“借旁近与之”:给

2.“即书诗四句”:动词,写

3.“传一乡秀才观之”:全乡

4.“邑人奇之”:对……(感到)惊奇

5.“或以钱币乞之”:有的人

6.“不能称前时之闻”:名声

7.“贤于材人远矣”:比

8.“卒之为众人”:最终

9.“如此其贤也”:好

10.“今夫不受之天,固众人”:①现在 ②本来

C、重点句子翻译

还自扬州:〔自扬州还,从扬州回来。〕

卒之为众人,则其受之于人者不至也。〔他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育〕

得为众人而已耶?〔反问句。恐怕他连普通人还不如吧?〕

(三)提出难以翻译的字词或句子讨论。

(四)小组展示翻译,一组推荐一人译讲一段,其他成员进行补充、评价。教师根据情况就翻译不准确的句子进行点拨。

五、三读课文,理解内容。

(一) 出示自学指导(二)

结合课文内容思考:

1、 方仲永的变化经历了哪几个阶段?

2、 方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?你从中明白了什么道理?

小组讨论交流,三分钟后回答

(二) 学生自学讨论,教师巡视。

(三) 讨论上述问题。

1、课文写了方仲永的才能发展经历有哪几个阶段?

三个阶段:第一阶段,幼年作诗的非凡天赋。如:“即书诗四句”,“指物作诗立就”,“文理皆有可观”。

第二阶段,写十二三岁的方仲永才能大不如先前,“不能称前时之闻”。

第三阶段,写方仲永完全变成一个平庸之人,“泯然众人矣”。

2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”,“其受于人者不至”。

3、你从作者最后一段的议论中明白了什么道理?

天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人。所以一定要珍惜大好的时机,努力学习。

六、齐读全文,加深对课文主旨的理解。

七、当堂训练。

(一) 解释下列划线的字词。

父异焉 未尝识书具

邑人奇之 日扳仲永环谒于邑人

稍稍宾客其父 不能称前时之闻

父利其然也 卒之为众人则其受于人者不至也

则其受于人者不至也

环谒于邑人 或以钱币乞之

于舅家见之 借旁近与之

贤于材人远矣 余闻之也久不能称其前时之闻

则其受于人者不至也 不能称其前时之闻 不能称其前时之闻

(二)翻译重点句子

1、自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

2、邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

3、其父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

4、卒之为众人,则其受之于人者不至也。

(三)以“方仲永的悲剧所想到的”为题,谈一谈自己的感受。

提示:1、可选择不同的角度(方仲永、方父、邑人)

2、自由准备两分钟。

3、语言要简练、声音要洪亮。

八、小结

出示〔“天才等于百分之九十九的汗水加百分之一的灵感”〕,那些大科学家,有卓越成就的人尚且这么说,那么,我们呢?我们这一群正在求知的青少年呢?抛掉“我聪明,慢慢来”,“我不学也行”等说法吧,珍惜现在的学习时光,学习环境,努力学习!记住“莫等闲白了少年头,空悲切”。请同学们牢记这句话,并以此自勉。

九、布置作业 。

把自己的发言整理成300字左右的文章,写到摘记本上。

板书设计 :

伤仲永

王安石

幼年:忽 即 立

少年:不能称 不使学 受于人者不至

青年:泯然众人 〔后天学习的重要性〕

《伤仲永》教学设计14

【学习目标】

1、知识与技能:

⑴利用课文注释和工具书读懂课文。

⑵朗读课文正确掌握句中的停顿。

⑶理解文章的主要内容和中心思想。

2、过程与方法:

通过朗读课文翻译理解课文,培养学生自学文言文的能力。

3、情感、态度、价值观:

领会后天教育对人成材的作用,激励学生勤奋学习。

【重、难点】

1、朗读课文,正确掌握句中的语顿。

2、翻译文言文的技巧和方法。

3、理解文章的主要内容和中心思想。

【教学时间】

一课时。

【教学步骤】

1、导语设计:

天才,什么是天才?高尔基说过“天才出于勤奋”“天才是打到一百次仍站立着的人”,卡菜尔也说过“天才就是无止境刻苦勤奋的努力”。世上没有绝对的天才,只有勤劳、不懈追求的普通凡人。今天,我们学习《伤仲永》,看看王安为何“伤”仲永呢?

2、走近王安石:

提示学生从名、时、地、评作五个方面掌握,准备作一分钟抢答。

3、学习文言文的方法:

对照注释,一字一句地读,通过合作交流,把课文读懂。

师引:

⑴推荐一位读得最棒的同学大声朗读。

⑵师读。

⑶学生评价师和生读的有什么不同?(点评)

朗读文言文如何停顿才好呢?

4、多媒体显示:

停顿的要领:

⑴理解文章,确定停顿点。(主要是指不能把意思读“破”。)

⑵根据语言顺序来停顿。(是指不能把词语读“破”。)

⑶停顿要体现出省略成分。

5、下面我来连一连,纵着一同学一句,大家齐读:(多媒体显示)

⑴未尝/识书具,忽/啼求之。

⑵借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名。

⑶其诗/以养父母、收族为意。

⑷自是/指物作诗/立就,其文理/皆有可观者。

⑸父/利其然也,日扳仲永/还谒于邑人。

⑹余闻之也/久。

三、研习课文

1、整体把握,理清思路:

⑴大家自由朗读课文。(结合注释和手中资料书疏理文意,把课文试着翻译边读边说出声)

⑵抢答赛:

隶:属于。

尝:曾经

书具:书写工具,指笔、墨、纸、砚等。

自为其名:自己题上自己的名字。

文理:指文采和道理。

还谒:四处拜访。

乞:求取。

泯然:完全。

通悟:通达聪慧。

材人:有才能的人。

还自扬州:从扬州回家。

得为众人而已耶?:它是一个反问句,恐怕他连普通人还不如罢了。

⑶翻开书,同桌互相试者翻译,找出不会翻译的句子,然后提出来,全班同学一起解决:

文言文翻译五字法:(多媒体显示)

留:国号、年号、地名、官名、人名、书名等可照录翻译;

替:用现代汉语词语替换古义词;

调:调整倒装句的语序,使之符合现代汉语的习惯;

补:补出省略句中省略内容;

删:删去没有实在意义的词。

2、课文研讨、探究:

大家自由读课文,分小组讨论,揣摩文意,提出文章有价值、值得探究的问题:

⑴方仲永的变化经历了哪几个阶段?这几个阶段,有见有闻,有祥有略,这样安排用意何在?

⑵方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

⑶最后一段的议论讲了什么道理?

学生讨论交流,并自由发言,明确:

⑴仲永的三个阶段。第一阶段:“仲永生五年……其文理皆有可观者”写方仲永幼年时天资过人,具有作诗才能。第二阶段:“……十二三矣。令作诗,不能称前时之闻”。写十二三岁时的方仲永才能衰退,大不如前。第三阶段:“又七年……泯然众人矣。”写方仲永又过七年后完全变成一个平庸之人。写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,以“见”的形式;写仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。“闻”和“见”有机结合,叙述真切可信。课文详写第一阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父的贪利之举导致他才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情形,引人深思。详略处理,有力突出文章主旨,体现“伤”的含义。

⑵从方仲永的个人情况来看,原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,”贪图小利,目光短浅,“不使学”,从道理上讲,方仲永“卒之为众人”,是因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

⑶作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。

板书本课主要内容。

3、欣赏品味:

⑴品味用词的精当传神。如:“啼”字,生动的写出了索求书具的情态等。

⑵了解说理散文中的叙事技巧。

四、归纳总结

师问:

1、本文的写作意图是什么?

2、我们可以从方仲永身上吸取那些教训?

生答,小结,明确:

1、本文用“伤”点出作者的写作意图,“伤”是哀伤痛惜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,“泯然众”的哀伤、痛惜之情。

2、人的.智力发展存在着某些差异,但这不是起决定作用的因素,是后天的教育和学习。青少年应正确认识自己,天资好的,加上勤奋学习可能成为栋梁之才;反之,即使天资再好,如后天不学习,同样会碌碌无为。另一方面,即使天资再差的人如勤奋学习,也可以成为有用之才。

五、布置作业(拓展延伸)

1、老师收集有关学习的名言警句(多媒体展示)并让学生以其中一条为主线,谈谈自己的认识体会。

名言警句:

⑴我是个拙笨学艺者,没有充分的天才,全凭苦学。

──梅兰芳《舞台生活四十年》

⑵形成天才的决定因素应该是勤奋。……有几分勤学苦练,天资就能发挥和个人的勤学苦练是成正比例的。

──郭沫若

⑶天才是用劳动换来的。

──童第周

⑷有人问:写一首好诗是靠天才呢;还是靠艺术?我的看法是:苦学而没有丰富的天才,有天才而没有训练,都归无用,两者应该相互为用,相互结合。

──亚里士多德《浮学》

⑸“神童”和“天才”如果没有适当的环境和不断的努力,就不能成才,甚至堕落为庸人。

──维纳

2、以“由方仲永所想到的”为题,在课堂上即席发言,自己确定发言者的角度和观点,写在读书笔记上。

《伤仲永》教学设计15

【教学目标】

1、正确、流利、有感情地朗读全文,深入理解文章主旨。

2、掌握常用文言词语,翻译课文。

3、理解后天教育对成才的重要性,树立正确的学习观。

【教学重点】

1、掌握重点文言词语,翻译课文。

2、认识到后天教育的重要性。

【课前准备】

对照课文的注释及工具书,疏通文义。

【教学过程】

一、导入新课

1、作为学生,我们常常为一个问题苦恼,那就是为什么我不能像别人那样拿第一,考满分。于是有人责怪自己天资不够。人的成才究竟是由什么决定的呢?王安石是怎么看待这一问题的?读了课文你又有怎样的想法呢?

(板书课题)

2、简介作者。

二、朗读课文,翻译课文

1、听录音(或教师范读),注意朗读的节奏和语调。

2、学生反复诵读课文,要求模仿范读时的语调、语速来朗读。

3、圈画出自认为重要的`字词、句子,不理解的字词和句子,然后说一说。

4、教师准备的重点字词:

伤仲永:哀伤,为哀伤。

仲永生五年:生,长到。年,岁。

自为其名:题写。

其纹理皆有可观者:值得欣赏的地方。

邑人奇之:对此感到惊奇。

稍稍宾客其父:稍稍,渐渐。

或以钱币乞之:或,有的人。乞之:请求仲永作诗。

父利其然也:利,认为有利可图。然,这样。

余闻之也久:句中助词,表提示,无实义。

从先人还家:已经去世的。

还自扬州:即自扬州还。

复到舅舅家问焉:此(指仲永之事)。

贤于材人远矣:于,比。

则其受于人者不至也:受,同授。于,被。

卒之为众人:最终。

今夫不受之天,固众人:夫,那些。固,原本。

(以上为第一课时主要教学活动)

三、理解课文

1、提问:这篇课文写了一个什么故事?

明确:本文写了方仲永幼年时天资过人,却因其父不使学而最终泯然众人,变得平庸无奇。

2、追问:方仲永幼年时天资过人表现在哪儿?方仲永由神童沦为平庸之辈的原因是什么?作者是怎样看的?

明确:幼年天资过人──啼、忽、即、立。

不成才原因──其父不使学。

作者认为方仲永才能衰退的原因是受于人者不至。即没有进行后天的学习和教育,并由此引发天赋不如仲永之人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。

(作者的话说明了后天教育对成才的重要性)

四、迁移拓展

1、你同意作者的看法吗?

(让学生畅所欲言,并允许有不同的见解)

结合自己的经历和有关资料,进行课堂辩论:成才的关键

正方:天资聪慧是成才的关键。

反方:后天教育是成才的关键。

讨论之后,教师要将讨论内容进行归纳集中,使学生有一个正确认识。并据讨论情况予以评价。

2、同学们感受了方仲永的故事。此时,你有什么话要说呢?(三选一)

⑴ 仲永啊,我想对你说

⑵ 方父啊,我想对你说

⑶ (假如你是方仲永,你有什么话对大家说呢?)各位啊,我想对你们说

【《伤仲永》教学设计】相关文章:

伤仲永教学设计07-20

《伤仲永》教学设计08-04

新版《伤仲永》教学设计精品08-20

《伤仲永》教学设计15篇08-12

《伤仲永》教学反思08-07

(优)伤仲永教学设计16篇10-05

《伤仲永》教学设计(合集15篇)11-27

伤仲永教学设计优秀[19篇]08-07

伤仲永说课稿 伤仲永说课课件05-04

《伤仲永》说课稿08-20