《静夜思》教案汇总五篇

在教学工作者开展教学活动前,通常会被要求编写教案,教案是实施教学的主要依据,有着至关重要的作用。那么应当如何写教案呢?下面是小编收集整理的《静夜思》教案5篇,欢迎大家分享。

《静夜思》教案 篇1

【教学目标】

1、理解首古诗的意思,体会作者思念故乡的情感。

2、学会生字2个,词语2个。

3、能解释诗句中字、词的意思

4、能有感情地朗读、了解李白、学习、背诵和默写《静夜思》。

5、会用自己的话说说《静夜思》的意思。

【教学重点与难点】

教学重点:读懂诗句,理解诗人在诗中所表达的情感。

教学难点:理解带点字的意思。

【教学准备】

课文录音、伴奏音乐、投影

【教学过程】

一、揭题

1、介绍李白,背几首他的诗。

2、简短谈话,揭示第一首诗的题目。

3、释题。

二、学习这首诗的生字

1、谁会背这首诗?小黑板上补充诗句。

2、校对有哪些字不会写?

3、学习床、疑、霜,和易写错的低。

三、指导朗读

1、学生齐读。

2、听课文录音,体会古诗的朗读特点。

3、跟着录音读课文。

四、讲解诗句

1、读古诗,圈出不懂的字。(明、疑、举、思)

2、学生试解。

3、教师补充校正。

第一句:明,明亮。床前明亮的月光。

第二句:疑,好像。好像是撒在地上的一片霜。

第三句:举,抬。

第四句:思,思念,想念。低下头来思念自己的故乡的亲人。

4、连起来说说《静夜思》的意思。

五、背诵全诗,体会感情

1、看插图,讨论:

⑴ 诗人李白看到明亮的月光,为什么觉得像是撒在地上的霜?(用霜 的寒冷来说明他乡没有故乡亲人的关怀的温暖。)

⑵ 静夜指深夜,诗人为什么在深夜站在窗前不睡觉呢?(看到月光,想起故乡。)

2、诗人这样思念、热爱自己的家乡,我们应该怎样读出这种思乡之情呢?

床前 明月 光,↗ 疑是 地上霜 。↘

举头 望明月,↗ 低头 思故乡。↘

⑴ 在领会全诗所表达的.游子在外,思念家乡而夜不能寐的思乡之苦的感情基础上,确定朗读的基调带有伤感,带有情思。

⑵ 按五言律诗的节律恰当地运用语言技巧来表达诗人的思想和情怀节奏缓慢,语气伤感。

⑶ 一、三句末的延音给人以沉思;二、四句末的停顿则表达了诗人思念之极又无法言传的感情。全诗结尾则声断而气不断,把作者的思念之情从语流中得到充分表达。

配乐吟诗。

3、学生独立有感情地朗读。配乐

六、总结

学习李白的热爱家乡的思想。

《静夜思》教案 篇2

一、教学要求

1.认识10个生字,会写“目、耳、头、米”4个字。认识2个偏旁“亠、攵”。

2.朗读古诗,背诵古诗。并在诵读过程中体会古诗的意思。

二、教材说明

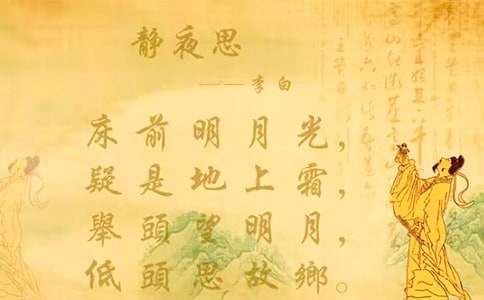

这是本册教材中第二次出现古诗。该诗语言凝练,感情真挚,意境深远。背景图是诗句内容的形象反映,可帮助学生理解古诗,进入诗句描绘的情境。

朗读、背诵古诗和认字,是本课教学的重点。

三、教学建议

(一)课前准备

可准备描绘宁静月夜的图画、音乐,也可让学生选一处较为空旷的地方,观察夜空。

(二)认字、写字

1.认字

10个生字,“静”“床”“光”“望”“乡”是后鼻音,要读准。“静、夜、望、故”笔画较多,字形复杂,让学生多读读,多认认。要结合“夜、故”的认记,认识“亠、攵”这两个偏旁。

2.写字

“目、耳、头、米”是要求写的字,要让学生观察它们在田字格中是怎样摆放的。“头、米”的最后两笔是“”和“” (或“丶”),写时,要注意这两个笔画的呼应。

(三)朗读

要先让学生读准诗中的每一个字,在读准、读通的基础上告诉学生,古诗的朗读,速度要稍慢,要有抑扬顿挫。五言诗,每句都有停顿,可一句句标出并示范朗读。在学生对诗意大概有所了解后,可让学生在音乐声中边做动作边朗诵,最后达到能够背诵。

床前/明月光,

疑是/地上霜。

举头/望明月,

低头/思故乡。

(四)词句

诗中的“疑”,可联系诗句理解;“霜”,可让学生联系生活实际,回忆初冬时看到的霜;“低头”、“举头”这组反义词,可用动作示意。对于诗句的意思,只要大体了解就行,不必要求学生用自己的话讲解。

(五)实践活动

课后安排了一项“我会说”的练习,目的是引导学生观察和说话。学完这首诗,可布置学生留心观察夜晚的天空。观察以后,可通过小组交流、全班交流等方式把看到的夜空说一说。

对学生的发言,要注意保护他们的积极性,让学生相互吸取长处,丰富说话的内容。

(六)教学时间

教学本课可用1课时。

四、教学设计举例

(一)释题

“思”,思念的意思。诗人在什么时候,思念什么?

(二)初读古诗

自由朗读,读准字音,把生字多读几遍。

(三)细读古诗

1.互相交流,读懂了哪些词句。如,说说自己见过的“霜”,用动作表示“举头”“低头”的意思等。

2.配乐朗读《静夜思》。

(四)指导有感情朗读、背诵

(五)认记生字

1.用生字卡片检查生字读音。

2.学生交流认记生字的方法。

(六)练习写字

(七)布置作业

看看夜晚的天空,把看到的说给同学听。

五、参考资料

李白(701--762),字太白,号青莲居士。唐代大诗人。李白祖籍陇西成纪 (今甘肃秦安附近),出生于中亚的.碎叶城,五岁时随父全家迁居四川江油,因此他一直把四川当作自己的故乡。李白的一生主要生活在唐朝的鼎盛时期,同时也经历了唐朝由极盛到衰落的转折时期。他的一生中,既亲见了历史上的太平盛世,也遭遇到惨不忍睹的战乱祸端,他的诗歌创作是与这样一个特定的时代分不开的。李白一生怀着远大志向,但是生活道路坎坷难言,在政治上也未能展翅凌云。一生中写下了上千首诗歌,其诗风格豪放,想象丰富,语言流畅,是中国文学史上继屈原之后最伟大的浪漫主义诗人。

《静夜思》教案 篇3

教学目标

1、 认识9个生字,会写7个字。

2、 感受诗歌所描绘的美好意境,产生对中华传统文化的热爱之情。

3、 朗读、背诵这首古诗。

教学重点

识字、写字,朗读和背诵古诗。

教学时数

两课时

第一课时

切入举偶

1、 谈话:同学们喜欢背古诗吗?你会背哪首古诗?能背给大家听吗?(指名回答,给学生充分表现自己的机会。)这节课我们就来学习一首古诗。(板书课题,齐读课题,提示“思”读平舌音,交待作者。)“静、夜”这两个字你认识吗?你怎样记住这两个字?你能简单地说出这两个字的意思吗?

2、 演示:出示课件或挂图,问:图上都画了什么?看到这晴朗美妙的夜空,你想到了什么?(适时引出课题,板书课题)这首诗是唐朝诗人李白写的,你能把课下收集到的资料向大家展示出来,并介绍一下他吗?

对话平台

范读

教师配乐范读课文,学生边看图边欣赏。

自读

1、 请打开课文用自己最喜欢的方式读一读或者背一背吧!根据学生的具体情况,让学生自由选择学习和读背方式。)

2、 仔细观察,诗里面的字你认识了哪几个?是怎么认识的?把不认识的字用自己喜欢的符号画出来,借助拼音多读几遍。

3、 同桌互读古诗,互相评议。

4、 指名读文,师生共同评议。

识字

1、 学习新的偏旁“攵”,出示生字卡片“故”,引导学生观察:“攵”象你认识的哪个字?它和“文”字有什么相同和不同的地方?你怎么记住这个偏旁?

2、 拿出自制的生字卡片组内交流识字方法。

3、 汇报。谁来当小老师,教大家把字读准确?请小老师说说在认读这些字的时候应该注意什么。

4、 开火车认读生字。

5、 组词,用你喜欢的字说一句话。

6、 游戏:找朋友。为生字宝宝找到自己的拼音朋友。

熟读

1、 自由练读。(可以大声读,小声读,同桌读,小组读,你读我听,二人齐读……)

2、 指名读文,注意字音读得是否准确。

3、 与伙伴开展竞赛读:男女生赛读,小组赛读,自己找伙伴赛读。

写字

1、 出示田字格中的字:“目、耳”,小组展开讨论:这两个字怎样写?在写的时候应该注意什么?每一笔都写在什么位置?

2、 汇报。

3、 教师范写。提示写这两个字时要注意横与横之间的距离。

4、 自由练写。想写几个就写几个,每个字都要让自己满意。

5、 哪个字最满意,找出来和同座交流,指出你满意在哪里。

第二课时

导入

1、 游戏:大转盘。(转盘上的指针转到了哪个词上就读哪个词,巩固识字效果。)

2、 齐读古诗。

评读

1、 指名读,大家评。(整体读得怎么样?哪儿读得很好?哪儿读得还不够,应该怎样读?)

2、 组内互评。

感悟

1、 自由读诗,想想你读懂了什么?你有哪些感受?

2、 说说你什么时候见过“霜”。用动作表示“低头”、“举头”的意思。

3、 你或者你的亲人有过想念亲人的`体验吗?具体说说当时的感受。

质疑

仔细读一读这首诗,想一想你还有哪些不懂的地方?

背诵

1、参照插图,边想诗的意境边自由练习,教师随机指导。

2、选择自己喜欢的方式背诵。(可以同座背,组内背,自由找伙伴背。)

3、教师引背、指名背、齐背。

3、表演背:假如你就是李白,请你边做动作边背这首诗。(配乐)

写字

1、大屏幕出示“头、米”,引导学生观察每个字在田字格中的位置,说说写这两个字时要注意什么。

3、学生描红、临写。

4、 把自己认为写得最满意的字向学习伙伴和老师展示(使学生进一步体验到识字和写字的乐趣。)

实践

1、课后练习“我会说”,把你观察到的夜晚的天空说给同学们听。

2、古诗朗诵会。(此项活动可延伸到课外进行,比比谁会背的古诗多,评出“小诗人”。)

3、 有余力的学生收集李白的其他古诗并摘记描写思念家乡的诗句。(可以问爸爸妈妈或其他长辈,也可以自己查找。)

《静夜思》教案 篇4

教学总目标:

1、有感情的朗读全诗并背诵。

2、学会四个生字“目、耳、头、米”,会认“静、夜、床、光、举、头、望、低、故、乡”十个二类字。

3、会观察夜晚的星空,把看到的说给别人听。

4、积累收集有关思念家乡的诗句。

学情分析:

现今的家长对孩子的早期教育是比较重视的,大部分学生在入学前的幼儿教育或是家庭教育中,已经学会背诵多首古诗,其中又数《静夜思》最熟悉。再者,这首古诗诗句浅显,因此在教学中应以学生自学为主,联系生活实际,体会诗中意境。

教学重点:

知景、悟情,积累语言。

教学时间:2课时

第一课时

课时目标:

1、会正确、流利地朗诵古诗,会认读生字,会书写“目、耳”。

2、会通过看图帮助理解诗句,体会当时的思乡意境,在此基础上有感情地吟诵古诗。

3、初步学会由看到而联想到,进行想像能力的培养。

教学设计:

一、揭题、激发兴趣。

1、小朋友,你们听说过这首古诗吗?(大部分都说会背)

2、齐读。

3、那么你们知道这首诗写的是什么事吗?举手表示。想不想每个人都会背这首诗,会讲这首诗的故事?

二、分层教学。

1、提出要求:(1)已经会读会背的学生找学习伙伴开展竞赛,看谁读得准,背得好。

(2)不会的同学找值得信赖的学习伙伴(包括老师)一起借助拼音合作学习。

2、分层次交流:先让低层次的学生读古诗,注意读准字音。再让高层次的学生与伙伴开展竞赛,学生自己评议。

三、知景、悟情、吟诵。

1、播放课件。

(1)观察并说说当时诗人处在一个什么样的环境中?

(2)那么古诗当中哪一句是描写我们看到的环境的。联系“床前明月光,疑是地上霜。”看图理解。

(3)诗人李白看着眼前的月光,他想起了什么?

(4)把李白的思乡之情用诗句表达出来,就是哪一句?联系“举头望明月,低头思故乡。”看图理解。

(5)看,诗人多了不起,用简简单单的二十个字就把自己远在异地他乡的思念之情表达得淋漓尽致,千百年来广为流传,深入人心。让我们一起来朗诵古诗。

2、你们有过想念亲人的体验吗?那当时你为什么会想起他?(触景生情)

3、当时大诗人李白远在他乡异地,低头凝视屋内银白的月光,思乡之情油然而生,于是沉浸在深深的思念之中。播放课件,吟诵古诗。

四、巩固练习。

1、开火车生字卡片认读,请生观察“光、霜、乡”的.拼音有什么特别?渗透古诗押韵的特点。

2、分句认读诗句,指名四生读好拿着诗句排顺序。

3、齐读古诗,指导读好停顿。(板书)

4、大家学得这么好,靠的是你们认真看,认真听,认真想,对吗?下面我们就来写写我们的“目和耳”。

(1)、教师范写,学生观察。

(2)、说说你怎么记住这两个字的?学生练写。

(3)、自己认读、认记“头和米”,师范写,生练写。

五、总结全文,布置实践作业。

1、观察夜晚的天空,把看到的想到的说给同学听。

2、收集李白的其他古诗并摘记描写思念家乡的诗句。(可以问爸爸妈妈或其他长辈,也可以自己查找。)

第二课时

课时目标:

1、巩固生字,会背诵古诗。

2、会观察夜晚的星空,把看到的想到的说给别人听。

3、积累收集有关思念家乡的诗句。

教学设计:

一、复习导入。

1、上节课中一张照片让小朋友想起了自己远在异国他乡的妈妈……大诗人李白看到皎洁的月光,也想起了自己的亲人。小朋友,让我们再来和李白一起,做一回思乡之人。朗诵古诗。

2、拓展说话:那小朋友来看看这副夜景,(播放课件)说说你看到了什么,又让你想起了什么?(很凄凉、很伤感的感觉)

3、看书中插图,也来说说你看到了什么,又让你想起了什么?(很美好、很美丽的感觉)

小组内说――指名说。

(从说中,孩子们学会了即使是同样的夜晚,只要景物不同,所产生的联想也是不同的。)

二、指导书写,巩固识字。

1、自己认读、认记“头和米”,师范写,生练写。

2、复习四个生字,选择生字,找朋友扩词。

三、巩固练习,强化积累。

闯关游戏:

第一关:我会读。(领读生字。)

第二关:我会背。(开展背诵竞赛。)

第三关:我知道。(拓展积累:你还知道哪些描写思念家乡的诗句?)

(小组内比赛,选出获胜者,再由各获胜者进行比赛。)

四、教师拓展资料,把搜集到的描写思念家乡的诗句发给学生,要求学生会读,有能力的可以尝试背诵。

板书:静夜思

床前/明 月 光,

疑是/地 上 霜。

举头/望 明 月,

低头/思 故 乡。

《静夜思》教案 篇5

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

胡应麟说:“太白诸绝句,信口而成,所谓无意于工而无不工者。”(《诗薮·内编》卷六)王世懋认为:“(绝句)盛唐惟青莲(李白)、龙标(王昌龄)二家诣极。李更自然,故居王上。”(《艺圃撷馀》)怎样才算“自然”,才是“无意于工而无不工”呢?这首《静夜思》就是个样榜。所以胡氏特地把它提出来,说是“妙绝古今”。

这首小诗,既没有奇特新颖的想象,更没有精工华美的辞藻;它只是用叙述的语气,写远客思乡之情,然而它却意味深长,耐人寻绎,千百年来,如此广泛地吸引着读者。

一个作客他乡的人,大概都会有这样的感觉吧:白天倒还罢了,到了夜深人静的时候,思乡的情绪,就难免一阵阵地在心头泛起波澜;何况是月明之夜,更何况是明月如霜的秋夜!

月白霜清,是清秋夜景;以霜色形容月光,也是古典诗歌中所经常看到的。例如梁简文帝萧纲《玄圃纳凉》诗中就有“夜月似秋霜”之句;而稍早于李白的唐代诗人张若虚在《春江花月夜》里,用“空里流霜不觉飞”来写空明澄澈的月光,给人以立体感,尤见构思之妙。可是这些都是作为一种修辞的手段而在诗中出现的。这诗的“疑是地上霜”,是叙述,而非摹形拟象的状物之辞,是诗人在特定环境中一刹那间所产生的错觉。为什么会有这样的错觉呢?不难想象,这两句所描写的是客中深夜不能成眠、短梦初回的情景。这时庭院是寂寥的,透过窗户的皎洁月光射到床前,带来了冷森森的秋宵寒意。诗人朦胧地乍一望去,在迷离恍惚的心情中,真好象是地上铺了一层白皑皑的浓霜;可是再定神一看,四周围的.环境告诉他,这不是霜痕而是月色。月色不免吸引着他抬头一看,一轮娟娟素魄正挂在窗前,秋夜的太空是如此的明净!这时,他完全清醒了。

秋月是分外光明的,然而它又是清冷的。对孤身远客来说,最容易触动旅思秋怀,使人感到客况萧条,年华易逝。凝望着月亮,也最容易使人产生遐想,想到故乡的一切,想到家里的亲人。想着,想着,头渐渐地低了下去,完全浸入于沉思之中。

从“疑”到“举头”,从“举头”到“低头”,形象地揭示了诗人内心活动,鲜明地勾勒出一幅生动形象的月夜思乡图。

短短四句诗,写得清新朴素,明白如话。它的内容是单纯的,但同时却又是丰富的。它是容易理解的,却又是体味不尽的。诗人所没有说的比他已经说出来的要多得多。它的构思是细致而深曲的,但却又是脱口吟成、浑然无迹的。从这里,我们不难领会到李白绝句的“自然”、“无意于工而无不工”的妙境。

【《静夜思》教案】相关文章:

《静夜思》教案06-30

静夜思教案06-22

静夜思教案06-22

小学《静夜思》教案11-06

《静夜思》教案[精华]10-27

《静夜思》教案经典15篇07-06

《静夜思》说课稿11-11

《静夜思》优秀教案设计10-27

实用的《静夜思》优秀教案3篇08-08

《静夜思》教学设计08-27