- 伤仲永教案 推荐度:

- 伤仲永教案 推荐度:

- 相关推荐

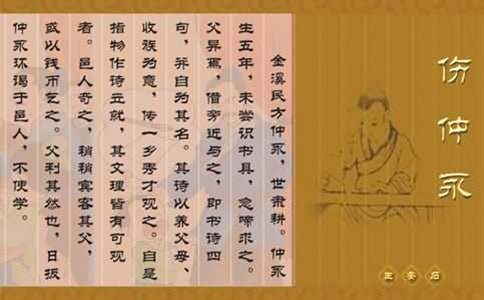

伤仲永教案

作为一位无私奉献的人民教师,通常需要准备好一份教案,借助教案可以提高教学质量,收到预期的教学效果。那么优秀的教案是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的伤仲永教案,希望能够帮助到大家。

伤仲永教案1

一、导入课文,简介作者,解释文题。

说明:可参看“教学设计(A)”。

二、学生阅读课文,疏通字句,理清结构。

1.根据注释默读课文。

掌握下列字的读音:

隶扳谒称泯耶

掌握下列加点字的含义:

父异焉;

书侍立就;

邑人奇之宾客;

其父或以钱币利其然;

环谒偶然受于天固;

众人伤仲永。

完成练习题三。

2齐读课文。

①完成练习题一。

说明:教师先读文中需要注意停顿的句子。

②理清课文的写作层次和表达方式。

第1、2段写方仲永才能发展的三个阶段,即“为什么伤”,采用记叙的形式。第3段写作者阐明的观点看法,即“伤什么”,采用议论的方式。

三、分析理解课文内容,领会课文主旨。

1.思考:方仲永才能发展变化经历了几个阶段?各有什么特点?课文是怎样叙述

的?

三个阶段:

①童年时期,才思敏捷,天赋极高,如五岁时就“啼哭求之”,“书诗为名”,“指物作诗立就”,“文理可观”等。

②少年时期,才思衰退,大不如前,“不能称前时之闻”。

③青年时期,才思平庸,与众无异,“混然众人矣”。

2.思考:方仲永由神童论为平庸之辈的原因是什么?作者是怎样看的?

原因是“其父利其然”,“不使学”,把仲永当做赚钱的工具,荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。作者认为方仲永才能衰退的原因是“受于人者不至”,即没有进行后天的学习和教育,并由此引发天赋不如仲永之人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。

3.讨论:你同意作者的这种看法吗?

说明:应让学生畅所欲言,并允许有不同的见解。

四、齐读课文,体会课文的.写作特色。

1.在选材组材上,“见”“闻”交织,详略有序。

理解:课文采用“闻”、“见”、“闻”的方式依次写了方仲永才能发展变化的三个阶段,真实可信,有说服力。详写第一个片断,突出方仲永幼年聪慧,是可塑之才,有发展潜力,为后面的写他的退化作下铺垫,突出“伤”的前提,写其父贪利之举,点明“伤”的原因;略写后两个片断,引人深思,点明“伤”的内容。这样处理,内容集中而意旨鲜明。

2.在语言表达上,用词洗炼、生动。

可从两方面体会:

①用词的精当传神。如第一段中写方仲永“啼求之”,一个“啼”字生动地写出了索

求书具的情态;“忽”“即”“立”三个副词使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上;“环谒”一词把方仲永父贪利自得、可悲可怜的愚昧无知之态刻画得淋漓尽致。

②从全篇来看,行文也是笔墨极省,既高度概叙,以至难以再删一字,同时也富于文采,描写细腻,与文体特点相映生辉。

伤仲永教案2

教学时数:

二课时

第一课时

教学目标

1、准确把握句中的停顿

2、正确进行翻译

教学重点

同上

教学难点

1、几个句子的停顿

2、几个用法特殊的词

3、 几个难句的大意

预习要求

1、掌握下列字的读音及意思:

隶、扳、谒、邑、称、泯、矣、焉、耶

2、朗读课文,画出文中不清楚停顿的句子。

教学过程

一、导入

古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文——〈〈伤仲永〉〉里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。

二、检查预习

1、检查预习一:指名朗读,师生共同指正。

2、检查预习二:由学生提出,师生共同指正。学生齐声朗读。

可能出现的句子停顿[可根据需要投影]:

1、仲永/生五年 2、借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

3、其诗/以养父母、收族为意 4、自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者

5、传/一乡秀才/观之 6、日扳仲永/环谒于邑人

7、余闻之也/久 8、其/受之天也,贤于材人/远矣

请一位朗读比较好的学生范读一遍课文,教师随时指正。

全班齐读全文。

三、作者作品简介

提问:这是王安石的作品。哪位同学了解王安石以及他的作品,来给大家谈谈?

(学生讲述)

[投影]

王安石:字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。是唐宋八大散文家之一。 本文选自〈〈临川先生文集〉〉

四、题解

(教师)讲述:本文是一篇随笔。

[投影]随笔,即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。

(教师)提问:谁能说说题目“伤仲永”的“伤”是什么意思?

明确:哀伤,叹息。表达了作者的感情。

五、自读课文,掌握大意

(教师)讲述:王安石哀叹方仲永什么呢?请同学们带着这个疑问,自由朗读课文一遍。

(一)学生自由诵读。

(二)学生自读课文。利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨),掌握大意。

教师补充课文注释[幻灯]

(1)理解几个用法特殊的词

1、“即书诗四句”书:名词活用为动词,写。

2、“日扳仲永环谒于邑人”日:名词活用为状语,每天。

3、“邑人奇之”奇:形容词活用为动词,对……感到惊奇。

4、“稍稍宾客其父”宾客:名词活用为动词,把……当宾客招待。

5、“父利其然也”利:名词活用为动词,认为有利。

(2)理解几个词语

1、“养父母”养:赡养。 2、“传一乡秀才观之”一乡:全乡。

3、“或以钱币乞之”或:有的人。 4、邑人:同县的人

5、“从先人还家”从:跟从。 6、“前时之闻”:以前听到的名声。

7、“卒之为众人”卒:最终。众:普通。 8、“如此之贤也”贤:(有)才能。

9、“且为众人”且:尚且。 10、“固众人”固:本来。

(3)理解下列句式

1、“不使学”省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。

2、“还自扬州”倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。

3、“受之天也”省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

学生质疑,教师点拨。

(三)检测自读效果。四个大组口答竞赛。(要求学生合上书本)

[幻灯](1)朗读下列句子,要求读准句中的停顿

1、借旁近与之,即书诗四句,并自为其名

2、其诗以养父母、收族为意

3、自是指物做诗立就,其文理皆有可观者

4、其受之天也,贤于材人远矣

(2)解释下列加点的词语

1、父异焉 5、环谒于邑人

2、其文理皆有可观者 6、泯然众人矣

3、稍稍宾客其父 7、贤于材人远矣

4、或以钱币乞之 8、则其受于人者不至也

(四)翻译课文。要求一人一句,注意词义正确

(五)初步感知课文:掌握了文章大意之后,我们明白了作者为什么要“哀叹”仲永了吗?(学生回答)

六、全班再一次诵读课文

七、教师小结

本文记叙了一个神童最终“泯然众人”的.故事,流露出了作者的惋惜之情。那么,作者在文章中表露了自己怎样的观点呢?我们又能得到那些启示呢?下堂课,我们再进一步学习。

八、作业

1、抄写文下注释一遍

2、熟读课文,背诵最后一段

第二课时

教学目标

1、理解作者的思想观点

2、揣摩本文精当的语言

3、学习本文详略得当的写法

教学重点

同上

教学难点

教学目标2、3

预习要求

思考文后练习一

教学过程

一、检查预习,整体把握文章内容

[投影]

1、方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句。

2、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

3、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?用原句回答。你还有什么新的、独到的见解吗?

4、最后一段作者讲了什么道理?

明确:

1、“忽啼求之”;“即书诗四句”;“指物作诗立就,其文理皆有可观者”。

2、 第一阶段:幼时天资过人

第二阶段:十二三岁时才能衰退

第三阶段:又过七年后变成平庸之人

3、从方仲永个人情况来看,原因是其父“不使学”;从道理上来说,原因是“其受于人者不至”。

4、天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人,那些天资平常的人,如不接受教育,连普通人都赶不上了。

二、揣摩语言

[讲述]文言文一般都很简洁,本文语言尤为精练。文章前两段叙述方仲永由“指物作诗立就”的神童到“泯然众人”的过程及原因,仅用了158个字,没有一句废话,每一句甚至每个字都有其丰富的表现力。

[例]

1、“世隶耕”:三字交代了身份、家世,是对“未尝识书具”“不使学”的必要铺垫,既衬托了方仲永的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。

2、“啼”:一个字生动地写出方仲永索求书具的儿童情态。

请同学们尝试着到文中发掘发掘。

(学生讨论)自由发表意见。

明确:

1、“忽”“即”“立”:三个副词,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。

2、“奇之”“宾客其父”“乞之”:三言两语就从旁衬托出方仲永的杰出才华。

3、“日扳仲永环谒于邑人”:仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。

4、“不使学”:三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。

5、第二段叙事:仅以一“见”一“闻”一“问”就交代了方仲永后来的变化和结局。

6、结尾议论:言简意深,说理严谨。

以上,教师可摘要启发讲解。

三、质疑探究

[投影]

文章叙述了方仲永从五岁到二十岁间才能变化的三个阶段,你认为哪一个阶段写得最详细?说说你的依据。再想想:作者为什么要详写这一阶段呢?

明确:

方仲永才能出露时的幼时阶段详写;理由略;详写这一阶段,意在说明一方面“仲永之通悟”确实是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下了才能衰退的种子,即“父利其然也,……,不使学”。以方仲永为反面的例子,来说明“受之人”即后天教育的重要性。

四、体验与反思

[投影]

你怎样认识“受之天”与“受之人”的关系,即“人的天资”与“后天教育”的关系?假如你认为自己很聪明的话,读了文章后,有什么感受和启发?假如你认为自己还有点笨,读了文章后,又有什么感受和启发?

学生自由发言。

五、教师小结

本文寓理于事,通过方仲永5岁到20岁才能发展变化的故事,说明了人的天资和后天成才的关系。

由此看来,人的成长,关键在后天接受学习提高自身素质。像方仲永这样天赋高的神童,不学习,最终也变成了普通人一样。我们这样的普通人,就更要努力学习,不然想成为一个平常的人恐怕都办不到。老师赠送你们一条伟大的发明家爱迪生的名言:“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”,希望你们珍惜读书机会,好好学习,长大后成为一个对国家、对社会有用的人。

六、作业

1、完成文后练习三

2、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条

伤仲永教案3

教学目标:

(一)培养学生的自学能力,让学生自己利用课文注释和工具书读懂课文,《伤仲永》教案。

(二)熟读课文,背诵课文。

(三)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点。

(四)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

教学重点、难点:

(一)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点;

(二)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

(三)1、几个句子的停顿。

2、几个用法特殊的词。

3、几个难句的大意。

教时:两课时

预习要求:

1、掌握下列字的读音及意思:

隶、扳、谒、邑、称、泯、矣、焉、耶

2、朗读课文,画出文中不清楚停顿的句子。

第一课时

教学过程

一、导入

古人说:"吾生也有涯,而知也无涯。"这句千古名言,一语道破了"活到老,学到老"的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文--〈〈伤仲永〉〉里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。

二、检查预习

1、检查预习一:指名朗读,师生共同指正。

2、检查预习二:由学生提出,师生共同指正。学生齐声朗读。

可能出现的句子停顿:

1、仲永/生五年2、借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

3、其诗/以养父母、收族为意4、自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者

5、传/一乡秀才/观之6、日扳仲永/环谒于邑人

7、余闻之也/久8、其/受之天也,贤于材人/远矣

3、全班齐读全文。

三、作者作品简介

提问:这是王安石的作品。哪位同学了解王安石以及他的作品,来给大家谈谈?

--本文选自临川先生文集,作者王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。做官后,向朝廷上万言书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被罢相。晚年封为荆国公,谥号"文"。著有王临川集、王文公文集,是唐宋八大家之一。

四、题解

本文是一篇随笔。

随笔,即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。

提问:谁能说说题目"伤仲永"的"伤"是什么意思?

--哀伤,叹息。表达了作者的感情。

五、自读课文,掌握大意

王安石哀叹方仲永什么呢?请同学们带着这个疑问,自由朗读课文一遍。

(一)学生自由诵读。

(二)学生自读课文。利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨),掌握大意。

(1)理解几个用法特殊的词

1、"即书诗四句"书:名词活用为动词,写。

2、"日扳仲永环谒于邑人"日:名词活用为状语,每天。

3、"邑人奇之"奇:形容词活用为动词,对…感到惊奇。

4、"稍稍宾客其父"宾客:名词活用为动词,把…当宾客招待。

5、"父利其然也"利:名词活用为动词,认为有利。

(2)理解几个词语

1、"养父母"养:赡养。2、"传一乡秀才观之"一乡:全乡。

3、"或以钱币乞之"或:有的人。4、邑人:同县的人

5、"从先人还家"从:跟从。6、"前时之闻":以前听到的名声。

7、"卒之为众人"卒:最终。众:普通。8、"如此之贤也"贤:(有)才能。

9、"且为众人"且:尚且。10、"固众人"固:本来。

(3)理解下列句式

1、"不使学"省略句,省略了宾语,即"不使(之)学":不让(仲永)学习。

2、"还自扬州"倒装句,正确的语序是"自扬州还":从扬州回家。

3、"受之天也"省略句,省略了介词,即"受之(于)天":从上天那里得到或上天赋予的

(四)翻译课文。要求一人一句,注意词义正确

(五)初步感知课文:掌握了文章大意之后,我们明白了作者为什么要"哀叹"仲永了吗?

六、全班再一次诵读课文

七、教师小结

本文记叙了一个神童最终"泯然众人"的故事,流露出了作者的惋惜之情。那么,作者在文章中表露了自己怎样的观点呢?我们又能得到那些启示呢?下堂课,我们再进一步学习,教案《《伤仲永》教案》。

八、作业

1、抄写课文及文下注释一遍

2、熟读课文

第二课时

教学过程:

一、复习。

二、全班齐读课文。

三、把握课文内容:

(一)方仲永的变化经历了哪几个阶段?

第一阶段:幼时天资过人,具有作诗才能。

第二阶段:十二三岁时才能衰退,大不如前。

第三阶段:又过七年后变成平庸之人。

四、学习第一阶段(1)

(1)文章首句交代了什么?

---交代了籍贯、身份、姓名、家世。

(2)介绍方仲永的家世有什么作用?

---世隶耕":三字交代了身份、家世,是对"未尝识书具""不使学"的必要铺垫,既衬托了方仲永的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。

(3)方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句。

--"忽啼求之";"即书诗四句";"指物作诗立就,其文理皆有可观者"。

(4)"啼":一个字生动地写出方仲永索求书具的儿童情态.

(5)"忽""即""立":三个副词,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。

(6)"奇之""宾客其父""乞之":三言两语就从旁衬托出方仲永的杰出才华。

(7)"日扳仲永环谒于邑人":仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。

(8)"不使学":三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。

(9)方仲永的父亲为什么不让儿子读书学习?

--原因主要有二:(1)贪财(2)目光短浅,愚昧无知。

(10);朗读、尝试背诵。

五、学习第二、三阶段(2)

(1)请一位学生朗读。

(2)开头一句有何作用?

_承上启下(过渡句)

(3)方仲永后来有何变化?他的结局又是如何?(原文回答)

--一"见",一"闻",一"问"。仅以一"见"一"闻"一"问"就交代了方仲永后来的变化和结局。

(4)方仲永由天资过人变得"泯然众人",原因是什么?

--从方仲永个人情况看,原因是"父利其然也,日扳仲永环谒于邑人",贪图小利,目光短浅,而"不使学"。从道理上说,原因是作者在后面的议论中所认为的那样,方仲永"受之于天''而"卒之为众人矣",是因为"其受于人者不至",即没有受到后天正常的教育。

(4)全班齐读。

六、默读(1)(2)段,说说这两段的表达方式。

--记叙。

七、学习第(3)段。

(1)男同学朗读。

(2)这一段又用了哪种表达方式?

--议论。

(3)你怎样认识"受之天"与"受之人"的关系,即"人的天资"与"后天教育"的关系?

--作者认为,二者之间,后者更为重要,即后天教育对一个人是否成才是至关重要的'。

(4)从这一段可以看出作者怎样的人才观?

--作者认为人的才能有赖于后天的教育和培养,即使是天赋很高的人,如果不接受教育和培养,也会变成平庸无能的人。

(5)齐读第(3)段。

八、文章叙述了伤仲永从五岁到二十岁间才能变化的三个阶段,你认为哪一个阶段写得最详细?说说你的依据。再想想:作者为什么要详写这一阶段呢?

--方仲永才能初露时的幼时阶段详写;理由:这样安排暗含了文章的主旨,是符合作者意图的;详写这一阶段,意在说明一方面"仲永之通悟"确实是"受之天",有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下了才能衰退的种子,即"父利其然也,…,不使学"。以方仲永为反面的例子,来说明"受之人"即后天教育的重要性。

九、默读全文。假如你认为自己很聪明的话,读了文章后,有什么感受和启发?假如你认为自己还有点笨,读了文章后,又有什么感受和启发?

--本文寓理于事,通过方仲永5岁到20岁才能发展变化的故事,说明了人的天资和后天成才的关系。

由此看来,人的成长,关键在后天接受学习提高自身素质。像方仲永这样天赋高的神童,不学习,最终也变成了普通人一样。我们这样的普通人,就更要努力学习,不然想成为一个平常的人恐怕都办不到。伟大的发明家爱迪生曾经说过:"天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水",希望你们珍惜读书机会,好好学习,长大后成为一个对国家、对社会有用的人。

十、即堂完成课后练习四。

十一、作业

1、完成文后练习三

2、摘抄有关"天才与勤奋"的名言警句5条

伤仲永教案4

学习目的

1.朗读课文,正确掌握句中的停顿。

2.积累掌握一些文言词汇。

3.理解文章的主要内容和中心思想。

重点难点

1.重点

(1)朗读课文,正确掌握句中的停顿。

(2)积累掌握一些文言词汇。

2.难点

(1)翻译文言文的方法和技巧。

(2)理解文章的主要内容和中心思想。

教学时间

一课时

教学过程

一、预习

朗读课文,,看课文注释。翻译课文。

二、导人

1.作家作品简介。

本文选自<临川先生文集>,作者王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。做官后,向朝廷上万言书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被罢相。晚年封为荆国公,谥号“文”。著有<王临川集>、<王文公文集>,是唐宋八大家之一。

2.题解 -

本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,哀怜的意思,表达了作者对方仲永这样的神童,“泯然众人”的哀伤、惋惜之情。

三、正课

1.朗读课文,可由老师范读,学生个别朗读,齐声朗读等方式。朗读时做到不读错音,节奏分明,朗朗上口o

2.学生对课文字词质疑,由小组讨论解决,小组不能解决的提出全班讨论。

【未尝识书具】未尝:不曾,识:认识。

【忽啼求之】之:代词,指书写工具。

【父异焉】异:形容词的意动用法,对……(感到)诧异,焉:语气代词,代这件事。

【即书诗四句】书:动词,写。

【其诗以养父母、收族为意】以……为:把……当作,养:赡养。收族,和亲族的人搞好关系。收,团结。意:主题。

【邑人奇之】奇:形容词的意动用法,对……(感到)奇怪

【宾客其父】宾客:名词的意动用法,以宾客之礼对待……

【或以钱币乞之】或:有的人。乞之,讨取仲永的诗。

【利其然】利:形容词的意动用法,对……(感到)有利可图。然:这样。

【不使学】使:让。

【余闻之也久】也:舒缓语气。

【从先人还家】从:跟从。

【还自扬州】:从扬州回家。

【复到舅家问焉】复:再一次。焉:语气代词,代这件事。

【卒之为众人】卒:最终,之:调整音节为:成为。

【则其受于人者不至也】则:表原因,就因为。

【且为众人】且:况且。

【固众人】固:本来。

【得为众人而已耶】反问句,恐怕连普通人还不如罢了。

3.请学生翻译课文。(可一人讲一句,要求字字落实)

4.朗读课文。

5.质疑:方仲永的变化经历了哪几个阶段?

讨论并归纳: 。

第一阶段:“仲永生五年……其文理皆有可观者。”写方仲永幼年时天资过人,具有作诗才能;

第二阶段:“十二三矣,会作诗,不能称前时之闻。”写十二三岁的方仲永才能衰退,大不如前;

第三阶段:“又七年……泯然众人矣。”写方仲永又过七年后完全变成一个平庸的人。

6.质疑:方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

讨论并归纳:从方仲永个人情况看,原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人”,贪图小利,目光短浅,而“不使学”。从道理上说,原因是作者在后面的议论中所认为的那样,方仲永“受之于天’’而“卒之为众人矣”,是因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

7.质疑:最后一段的议论讲了什么道理?

讨论并归纳:作者认为人的天资与后天教育,二者之间,后者更重要,即后天教育对一个人是否成才是至关重要的`。

8.交流自己学习这篇文章的心得体会。

四、小结

(一)词语小结

1.名词、形容词的意动用法,是主观上认为他具有某种性质或状态。

(1)父异焉异:对……(感到)诧异。

(2)邑人奇之奇:对……(感到)奇怪。

(3)宾客其父宾客:以宾客之礼对待……

(4)利其然利:对……(感到)有利可图,认为··…·有利可图6

2.虚词的用法。

(1)之

’忽啼求之代词指书具。仲永之通悟助词“的”

(2)于

贤于材人远矣比受于人者不至也被

(二)内容小结

本文借事说理,以方仲永从幼年时的天资过人,却因其父“不使学”而最终“泯然众人”,变得平庸无奇的实例,说明后天教育对成才的重要性。

五、作业

1.完成课后研讨与练习一、二、三题。

2.选用课时作业 优化设计。

课时作业 优化设计

(一)解释下列加点的字。

1.世隶耕( )

2.未尝识书具( )

3.即书诗四句( )

4.从先人还家( )

5.其诗以养父母、收族为意( )( )( )

6.或以钱币乞之( )( )

7.贤于材人远矣( )

8.其受之天也( )

(二)指出下列句中的“之”各指代什么。

1.忽啼求之( ) 2.借旁近与之( )

3.邑人奇之( ) 4.或以钱币丐之( )

【三)翻译下列文言句子。

1.稍稍宾客其父。

2.则其受于人者不至也。

(四)本文以方仲永的实例,说明了?

【附译文】

金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异.从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地(大家)都以宾客之礼对待他的父亲,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。明道年问,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家。问起方仲永自寺情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天自寺教育。尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人.又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

伤仲永教案5

一、教学目标

1、准确流畅地朗读全文,理解文章主旨。

2、掌握文言常用词汇,翻译课文。

3、认识后天教育对于成才的重要性,树立良好的学习态度。

二、教学重点

1、掌握文言常用词汇,翻译课文。

2、认识后天教育的重要性。

三、课前准备

对照课文注释和工具书,理解文章含义。

四、教学过程

1、引入新课

(1)作为学生,我们经常被一个问题困扰,为什么我们不能像别人一样获得第一名,获得高分?是什么决定了一个人的成就?王安石是怎么看待这个问题的?读完这篇文章后,你有什么想法?(写下课题)

(2)简介作者。

2、朗读课文,翻译课文。

(1)听录音(或由教师朗读),注意朗读的节奏和语调。

(2)学生反复朗读课文,模仿范读的语调和语速。

(3)圈出认为重要的字词和句子,标出不理解的部分,并解释它们的意思。

(4)教师提供的`重点词汇:

哀伤仲永:表示悲痛,为……悲痛。仲永生五年:长到五岁。自为其名:取个名字。其纹理皆有可观者:值得欣赏的地方。邑人奇之:对此感到惊奇。稍稍宾客其父:逐渐有客人来拜访他父亲。或以钱币乞之:有人以钱币请求仲永写诗。父利其然也:父亲认为这样很有好处。而我已经很久听说过这件事了:用于句中的助词,提醒意义,没有实际意义。从先人还家:指已经去世的人回家。还自扬州:意为从扬州回来。再回到舅舅家询问:询问仲永的事情。贤于材人远矣:与有才华的人相比,他更有才华。则其受于人者不至也:因此,他不会向别人请教。卒之为众人:最终,才得到大众的认可。那些人不服输,不仅体力上强壮,而且头脑清醒,固然更加令人羡慕:表示那些人不止在体能方面强壮,而且头脑也清醒,这更让人羡慕。

(以上为第一课的主要教学活动)

3、理解课文

(1)问题:这篇文章描述了一个什么故事?

明确:本文探讨方仲永的天资过人和如何最终变得平庸无奇,以及作者对此的看法。

(2)问题探究:方仲永的天资过人表现在哪里?他为什么会从神童沦落为平庸之辈?作者又是如何看待这个问题的?

明确:方仲永幼年时显示出天资过人的端倪——他能够在啼、忽、即、立等方面展现卓越才能。然而,他最终变得平庸无奇的原因是因为他的父亲从不让他去学习,因此方仲永缺乏后天教育,使他失去了天资的闪光点。作者认为,方仲永的才情减退是因为他未能受到适当的教育,这也凸显了后天教育对于一个人的成才至关重要的事实。

(作者在文中明确指出后天教育对成才的关键性。)

4、拓展讨论

(1)你是否同意作者的观点?

(让学生尽情表达各自的想法,也欢迎不同的观点。)

由于个人经历和资料的差异,课堂上可以就成才的关键进行辩论:

正方:具备天资聪慧是成才的关键。

反方:拥有后天教育是成才的关键。

教师应该在讨论结束之后对主要内容进行归纳,为学生提供正确的认知。同时,根据讨论的情况,给予评价。

(2)同学们阅读了方仲永的故事,现在你想说些什么呢?(三选一)

①方仲永呀,我想告诉你……

②方先生呀,我有话对你说……

③(假设你是方仲永)各位同学呐,我想跟你们说……

伤仲永教案6

教学目标

(一)培养学生的自学能力,让学生自己利用课文注释和工具书读懂课文。

(二)熟读课文,背诵课文。

(三)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点。

(四)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

教学重点、难点

抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点;

注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

教时:两课时

第一课时

初步通读课文,了解课文大意

一、(整体感知)分析理解课文内容,领会课文主旨。

思考:方仲永才能发展变化经历了几个阶段?各有什么特点?课文是怎样叙述的?

三个阶段:

①童年时期,才思敏捷。天赋极高,如五岁时就"啼哭求之"。"书诗为名","指物作诗立就","文理可观"等。

②少年时期,才思衰退,大不如前,"不能称前时之闻"。

③青年时期。才思平庸,与众无异,"泯然众人矣"。

思考:方仲永由神童沦为平庸之辈的原因是什么?作者是怎样看的?(原因是"其父利共然",不使学",把仲永当做赚钱的工具。荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。作者认为方仲永才能衰退的原因是"受于人者不至"。即没有进行后天的学习和教育,并由此引发天赋不如仲永之人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。)

论:你同意作者的这种看法吗?(分组讨论)(说明:应让学生畅所欲言,并允许有不同的见解。)

二、熟读全文,参照以下示例,注意句中的停顿。

(重在培养学生掌握句中停顿的诵读能力,但也可以培养理解句意的能力。)

1.借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名。

2.其诗/以养父母、收族为意……

3.余闻之也/久。

第二课时

一、精读课文,体会课文的写作特色。

1.在选材组材上,"见闻"交织,详略有序。

理解:课文采用"闻"、"见"、"闻"的方式依次写了方仲永才能发展变化的三个阶段,真实可信,有说服力。详写第一个片断,突出方仲永幼年聪慧,是可塑之才,有发展潜力,为后面的写他的退化作下铺垫,突出"伤"的前提,写其父贪利之举,点明"伤"的原因;略写后两个片断,引人深思,点明"伤"的内容。这样处理,内容集中而意旨明。

2.在语言表达上,用词洗炼、生动。

可从两方面体会:

①用词的精当传神。如第一段中写方仲永"啼求之",一个"啼"字生动地写出了索求书具的情态;"忽即立"三个副词使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上;"环谒"一词把方仲永父贪利自得、可悲可怜的愚昧无知之态刻画得淋漓尽致。

②从全篇来看,行文也是笔墨极省,既高度概叙,以至难以再删一字,同时也富于文采,描写细腻,与文体特点相映生辉。

二、以“由方仲永所想到的”为题,在课堂上即席发言,自己确定发言的角度和观点。

本题意在训练学生确立观察角度、从材料中提炼观点的能力,以及阐述观点的语言表达能力。要求发言中心明确,层次清楚,语言简练。限定时间,是要求迅速思考、快速组织语言。要启发学生从方仲永的事例中提炼观点,不拘一格。

教后记:学生在学习中进一步的掌握文言文的学习方法,增强了语感,了解了道理:一个人能否成才,与天资有关,更与后天所受的教育以及自身的学习有关。本文作者为一位“神童”最终变成平常人而深惋惜,并发表议论,以此引发人们的思考。给学生展示一个学习的机会,让学生明白学习的重要。

伤仲永王安石[宋]

教学时数:二课时

第一课时

教学目标

1、准确把握句中的停顿

2、正确进行翻译

教学重点

同上

教学难点

1、几个句子的停顿

2、几个用法特殊的词

3、几个难句的大意

预习要求

1、掌握下列字的读音及意思:

隶、扳、谒、邑、称、泯、矣、焉、耶

2、朗读课文,画出文中不清楚停顿的句子。

教学过程

一、导入

古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文——〈〈伤仲永〉〉里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。

二、检查预习

1、检查预习一:指名朗读,师生共同指正。

2、检查预习二:由学生提出,师生共同指正。学生齐声朗读。

可能出现的句子停顿[可根据需要投影]:

1、仲永/生五年2、借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

3、其诗/以养父母、收族为意

4、自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者

5、传/一乡秀才/观之

6、日扳仲永/环谒于邑人

7、余闻之也/久

8、其/受之天也,贤于材人/远矣

请一位朗读比较好的学生范读一遍课文,教师随时指正。

全班齐读全文。

三、作者作品简介

提问:这是王安石的作品。哪位同学了解王安石以及他的作品,来给大家谈谈?

(学生讲述)

[投影]

王安石:字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。是唐宋八大散文家之一。本文选自〈〈临川先生文集〉〉

四、题解

(教师)讲述:本文是一篇随笔。

[投影]随笔,即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。

(教师)提问:谁能说说题目“伤仲永”的“伤”是什么意思?

明确:哀伤,叹息。表达了作者的感情。

五、自读课文,掌握大意

(教师)讲述:王安石哀叹方仲永什么呢?请同学们带着这个疑问,自由朗读课文一遍。

(一)学生自由诵读。

(二)学生自读课文。利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨),掌握大意。

教师补充课文注释[幻灯]

(1)理解几个用法特殊的词

1、“即书诗四句”书:名词活用为动词,写。

2、“日扳仲永环谒于邑人”日:名词活用为状语,每天。

3、“邑人奇之”奇:形容词活用为动词,对……感到惊奇。

4、“稍稍宾客其父”宾客:名词活用为动词,把……当宾客招待。

5、“父利其然也”利:名词活用为动词,认为有利。

(2)理解几个词语

1、“养父母”养:赡养。

2、“传一乡秀才观之”一乡:全乡。

3、“或以钱币乞之”或:有的人。

4、邑人:同县的人

5、“从先人还家”从:跟从。

6、“前时之闻”:以前听到的名声。

7、“卒之为众人”卒:最终。众:普通。

8、“如此之贤也”贤:(有)才能。

9、“且为众人”且:尚且。

10、“固众人”固:本来。

(3)理解下列句式

1、“不使学”省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。

2、“还自扬州”倒装句,正确的语序是“自扬州还”:从扬州回家。

3、“受之天也”省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

学生质疑,教师点拨。

(三)检测自读效果。四个大组口答竞赛。(要求学生合上书本)

[幻灯](1)朗读下列句子,要求读准句中的停顿

1、借旁近与之,即书诗四句,并自为其名

2、其诗以养父母、收族为意

3、自是指物做诗立就,其文理皆有可观者

4、其受之天也,贤于材人远矣

(2)解释下列加点的词语

1、父异焉

2、其文理皆有可观者

3、稍稍宾客其父

4、或以钱币乞之

5、环谒于邑人

6、泯然众人矣

7、贤于材人远矣

8、则其受于人者不至也

(四)翻译课文。要求一人一句,注意词义正确

(五)初步感知课文:掌握了文章大意之后,我们明白了作者为什么要“哀叹”仲永了吗?(学生回答)

六、全班再一次诵读课文

七、教师小结

本文记叙了一个神童最终“泯然众人”的故事,流露出了作者的惋惜之情。那么,作者在文章中表露了自己怎样的观点呢?我们又能得到那些启示呢?下堂课,我们再进一步学习。

八、作业

1、抄写文下注释一遍

2、熟读课文,背诵最后一段

第二课时

教学目标

1、理解作者的思想观点

2、揣摩本文精当的语言

3、学习本文详略得当的写法

教学重点

同上

教学难点

教学目标2、3

预习要求

思考文后练习一

教学过程

一、检查预习,整体把握文章内容

[投影]

1、方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句。

2、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

3、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?用原句回答。你还有什么新的、独到的见解吗?

4、最后一段作者讲了什么道理?

明确:

1、“忽啼求之”;“即书诗四句”;“指物作诗立就,其文理皆有可观者”。

2、第一阶段:幼时天资过人

第二阶段:十二三岁时才能衰退

第三阶段:又过七年后变成平庸之人

3、从方仲永个人情况来看,原因是其父“不使学”;从道理上来说,原因是“其受于人者不至”。

4、天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人,那些天资平常的人,如不接受教育,连普通人都赶不上了。

二、揣摩语言

[讲述]文言文一般都很简洁,本文语言尤为精练。文章前两段叙述方仲永由“指物作诗立就”的神童到“泯然众人”的过程及原因,仅用了158个字,没有一句废话,每一句甚至每个字都有其丰富的表现力。

[例]

1、“世隶耕”:三字交代了身份、家世,是对“未尝识书具”“不使学”的'必要铺垫,既衬托了方仲永的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。

2、“啼”:一个字生动地写出方仲永索求书具的儿童情态。

请同学们尝试着到文中发掘发掘。

(学生讨论)自由发表意见。

明确:

1、“忽”“即”“立”:三个副词,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。

2、“奇之”“宾客其父”“乞之”:三言两语就从旁衬托出方仲永的杰出才华。

3、“日扳仲永环谒于邑人”:仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。

4、“不使学”:三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。

5、第二段叙事:仅以一“见”一“闻”一“问”就交代了方仲永后来的变化和结局。

6、结尾议论:言简意深,说理严谨。

以上,教师可摘要启发讲解。

三、质疑探究

[投影]

文章叙述了方仲永从五岁到二十岁间才能变化的三个阶段,你认为哪一个阶段写得最详细?说说你的依据。再想想:作者为什么要详写这一阶段呢?

明确:

方仲永才能出露时的幼时阶段详写;理由略;详写这一阶段,意在说明一方面“仲永之通悟”确实是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在这个时期,就已经埋下了才能衰退的种子,即“父利其然也,……,不使学”。以方仲永为反面的例子,来说明“受之人”即后天教育的重要性。

四、体验与反思

[投影]

你怎样认识“受之天”与“受之人”的关系,即“人的天资”与“后天教育”的关系?假如你认为自己很聪明的话,读了文章后,有什么感受和启发?假如你认为自己还有点笨,读了文章后,又有什么感受和启发?

学生自由发言。

五、教师小结

本文寓理于事,通过方仲永5岁到20岁才能发展变化的故事,说明了人的天资和后天成才的关系。

由此看来,人的成长,关键在后天接受学习提高自身素质。像方仲永这样天赋高的神童,不学习,最终也变成了普通人一样。我们这样的普通人,就更要努力学习,不然想成为一个平常的人恐怕都办不到。老师赠送你们一条伟大的发明家爱迪生的名言:“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”,希望你们珍惜读书机会,好好学习,长大后成为一个对国家、对社会有用的人。

六、作业

1、完成文后练习三

2、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条

伤仲永教案7

课题: 伤仲永

教学目标

1、帮助学生把握文章的主要内容,弄清方仲永变化的过程,弄清方仲永的才能衰退的原因。

2、组织学生讨论现在社会上存在的类似仲永的现象,让学生深刻领会后天学习非常重要这个道理

3、注意新旧知识的衔接,引导学生灵活适应《论语》中的.有关知识。

教学重点:理解文言文,理解作者意图

教学方法:引导为主

课时安排:两课时

教学过程(): 第二课时

一、讲故事导入新课

1、教师讲一个“年级死囚犯,在临刑前咬下母亲半边耳朵”的故事。

2、讨论,年轻人的行为如何理解?

3、听了这个故事你有何感想?

说明:此项练习旨在调动学习兴趣,让学生自然地进入课堂,集中注意力,进入课文学习,同时开发学生听话,分析能力,并能准确地把自己的感受口头表达出来,训练学生的说话能力。

二、学生自读课文

1、师:这是一个令人遗憾,令人痛心的故事。宋代文学家王安石,笔下也有一个令人伤感的故事。你指导是哪篇课文吗?

2、理清课文的写作层次和表达方式。

第1、2段写方仲永才能发展的三个阶段,即"为什么伤",采用记叙的形式。

第3段写作者阐明的观点看法,即"伤什么",采用议论的方式。

三、探究课文内容

1、课题中“伤”是什么意思?作者因为什么而“伤”?

2、方仲永的才能有和变化?

3、方仲永才能衰退的原因是什么?

4、你怎样评价仲永的父亲?

5、假设你有一个这样的父亲或儿子,会怎么样做?

说明:此二项训练旨在培养学生的理解分析能力,同时训练口头表达能力。

四、分析理解课文内容,领会课文主旨。

1.思考:方仲永才能发展变化经历了几个阶段?各有什么特点?课文是怎样叙述的?

三个阶段:①童年时期,才思敏捷.天赋极高,如五岁时就"啼哭求之"。"书诗为名","指物作诗立就","文理可观"等。②少年时期,才思衰退,大不如前,"不能称前时之闻"。③青年时期。才思平庸,与众无异,"泯然众人矣"。

2.思考:方仲永由神童沦为平庸之辈的原因是什么?作者是怎样看的?

原因是"其父利共然","不使学",把仲永当做赚钱的工具。荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。作者认为方仲永才能衰退的原因是"受于人者不至"。即没有进行后天的学习和教育,并由此引发天赋不如仲永之人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。

3,讨论:你同意作者的这种看法吗?

五、课外延伸

1、引用《论语》中的语句劝劝像仲永一样的古人或今人。

说明:此项练习旨在新旧知识的衔接,因为两文都涉及到了学习态度的问题。

2、结合课文,说说现实社会中与之类似或相反的现象。

说明:此项练习旨在让学生深刻灵活今后学习非常重要这个道理。

六、作业

说说学习《伤仲永》一文的感受。

伤仲永教案8

【教学目标】

1、熟读、朗诵课文,积累文言词汇。

2、理清文章脉络,了解借事说理、详略得当的写法。

3、感悟文意,认识后天教育的重要性。

【教学重点】

1、积累文言知识。

2、认识后天教育的重要性。

【教学难点】

体会文章详略得当的写法。

【学法】

合作探究、诵读品味。

【教法】

引导对话、感悟体验。

【课前准备】

1、学生:

查工具书,认记字词,疏通文意,组织辩手、辩词。

2、教师:

准备歌曲《爱拼才会赢》,指导学生准备课堂辩论。

【教学过程】

第一课时

一、创设情境,激趣导入

引导学生读句“一个人能否成才,与天资有关,更与后天教育及自身学习有关”让学生讨论:天资与后天教育对成才哪个重要?,而后发表看法。(根据学生意见把学生分成两组)

今天我们学习王安石的《伤仲永》让我们在品学中感悟真知、品析事理,体味怎样才能成才的人生真谛吧!

简介作者:请1~2名学生根据积累的知识介绍王安石,教师适时补充。

二、多元感知,品悟分析

1、投影出示课文原文,找一生读文,其他学生纠错、正音。

2、学生自读全文,指出疑难,投影出示重点词句,师生释疑。(生问生答、师生对话)

3、学生分小组合作再读文章,探究文意,要求用自己的话讲述方仲永的故事。(学生合作研析、全班交流)

4、相信大家通过读文与听故事你肯定认识了仲永这个人,那么你认识到了一个 的方仲永呢?

5、请大家再细读课文,思考仲永的变化可以分为几个阶段,从哪些句子可以看出这些变化?

(学生小组分析)

第一阶段:“仲永生五年……可观者。”写方仲永天资过人、才能出众;

第二阶段:“……不能称前时之闻”写仲永才能衰退;

第三阶段:“又七年……泯然众人矣。”写仲永变成一个平庸之人。

6、再读分析仲永变化的原因是什么?仲永的事例,昭示了一个什么道理?

7、文中哪些文句能体现这个道理?

(引导分析最后一段)

8、通过我们上述分析,你认为作者对方仲永的态度和情感如何?

明确:“伤”。写可伤之事,说何以可伤之理,字里行间流露出对一个神童最终“泯然众人矣”的惋惜之情,对“受于天”而“受于人者不至”者的哀伤之情,态度鲜明。

三、巩固训练,交流感悟

1、朗读全文,深入感悟。

2、学生交流自己读文所感。

四、课下准备,参与活动

根据课始时的分组情况及学生此时意见将学生分成两组。要求学生明确辩题,确定辩手,搜集材料,准备课堂辩论。

第二课时

〖教学内容

了解借事说理、详略得当的写法。通过辩论深入认识后天教育的重要性。

一、导入新课

上节课我们认识到了一个“天资聪颖”“受于天”而“受于人者不至”的`方仲永,这节课我们将通过研读、品味课文,对文章所昭示的道理做以深入感知。

二、精读研析

请大家细读课文,分组讨论分析:

1、课文可分几部分?各部分之间是什么关系,重点是哪个部分?

可分两部分,先叙事,后说理,由事入理。两部分是证明与被证明的关系,重点是议论、说理。

2、叙事有详有略,哪些详?哪些略?为什么这样安排材料?

是为了更好的突出中心,详写方仲永才能初露是为了突出他的神童天赋,与后来的“泯然众人”形成反差,从而突出后天教育的重要性。

三、体验反思

活动一:辩论

题目:成才的关键

正方:后天教育是成才的关键

反方:天资聪颖是成才的关键

学生通过辩论明确“受于天”与“受于人”的关系,深入认识后天教育的重要。教师适机点拨,让学生学习本文说理的方法,通过列举名人、身边人的事例;列举名人名言、讲道理等初步体会议论文的写作方法。

活动二:审视自我,超越自我

通过刚才的辩论大家认识到了天资与后天教育各自对成才的作用,请你审视一下自己,你属于哪类人呢?学习了《伤仲永》这篇文章你对今后的学习生活有何设想?(鼓励学生积极发言,交流己见)

四、教师小结,情感激励

大家的看法很好,正如《为学》一文中所言“昏庸聪敏之用岂有常哉?”,也正如大发明家爱迪生所说“天才是百分之一的灵感,百分之九十九的汗水”一样,后天努力,后天学习,后天教育至关重要。相信大家定会以仲永为鉴,从今做起,努力学习,刻苦拼搏,拼搏的路上,肯定会遇到挫折,请大家记住:“相信自己,无论遇到多少坎坷,最终于你的永远是希望!爱拼才会赢!”

多媒体播放歌曲《爱拼才会赢》片段,余音中结束本课。

伤仲永教案9

【教学目标】

1、知识目标:

⑴ 朗读课文,正确掌握句中的停顿。

⑵ 了解“之”“于”的用法,掌握常用文言词语,翻译课文。

2、能力目标:

⑴ 熟读课文,把握课文主要内容。

⑵ 学习本文借事说理的方法,理解作者的思想感情。

⑶ 注意本文详略得当的写法,揣摩简洁、洗炼、精当的语言。

⑷ 培养学生的自学能力,让学生自己利用课文注释和工具书读懂课文。

3、情感目标:

理解作者的思想观点,能明白方仲永“泯然众人”的原因。

【重点难点】

1、掌握重点文言词语,翻译课文。

2、认识到“后天教育”的重要性。

【教学设想】

1、学习比较阅读的方法。

2、课前准备:

预习课文,了解课文大意;解决生字词。

3、教学时数:

1课时。

【教学设计】

一、新课导入

1、伟大的科学家和发明家爱迪生有一句名言:“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的血汗。”他用勤奋的一生发明了无数的东西,对人类作出了巨大贡献,被誉为“发明大王”,人们都认为他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’妮?他的这句名言就是最恰当的解释。遗憾的是有很多人并没有认识到这一点,自恃聪明,自认为有天赋,结果最终沦为庸才、蠢才,方仲永就是这样一个人。

2、本文选用《临川先生文集》。作者王安石(1021~1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。做官后,向朝廷上万言书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被害相。晚年封为荆国公,谥号“文”。著有《王临川集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。

3、题解:

本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,哀怜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,“泯然众人”的哀伤,惋惜之情。

三、正课

1、补充课文注释:

隶:属于。

尝:曾经。

“父异焉”焉:语气代词,代这件事。

书:动词,写。

自:自己。

为:动词,题上。

自:从。

是:这。

就:完成。

宾客:名词用作动词,意思是以宾客之礼相待。

或:有的人。

利:动员的以动用法,以……为利。

从:跟从。

还自扬州:从扬州回家。

贤:比……好,优秀。

卒:最终。

且:况且。

固:本来。

“得为众人而已耶?”反问句。恐怕他连普通人还不如罢了。

2、朗读时注意下列语句的停顿:

⑴ 未尝|识书具,忽|啼求之。

⑵ 其诗|以养父母、收族为意。

⑶ 借旁近|与之,即|书诗四句,并|自为其名。

⑷ 自是|指物作诗位就,其文理|皆有可观者。

⑸ 父|利其然也,日扳仲永|环谒于邑人。 ⑥余闻之也|久

3、对文中的“之”“于”进行归类:

忽啼求之:它,指书具,代词。

借旁近与之:他,指仲永,代词。

余闻之也久:这事。指仲永父“不使学”“环谒于邑人”,代词。

不能称前时之闻:的,助词。

卒之为众人:语气助词,不译。

环谒于邑人:到,介词。

于舅家见之:在,介词。

贤于材人远矣:比,介词。

爱于人者不至:从,介词。

4、从文中找出词类活用的词语:

⑴ 邑人奇之:以…为奇,形容动词作动词。

⑵ 宾客其父:把…当作宾客,名词作动词。

⑶ 利其然:以…为利,名词作动词。

⑷ 伤仲永:哀伤,哀怜,形容词作动词。

5、翻译:

金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。”

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

5、全文可分两部分,第一部分以叙事为主,第二部分以议论为主:

⑴ 第一部分(1~2):简叙方仲永才能发展变化的三个阶段:

① “金溪民方仲永,世隶耕。”交代了关于方仲永的哪些情况?联系下文说说作者为什么这么写?

交代了他的籍贯、身世、姓名、家世。

“世隶耕”为下文作铺垫,既衬托出他的非凡天资,一个没有家学背景的人,生而知之,更见其大资非凡。又暗示了造成他命运的家庭背景,暗示下文其父“不使学”的原因。

一个“啼”字,生动地写出方仲永索求书具的儿童情态;“忽”“即”“立”三个副词,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上;“日扳仲永环谒于邑人”,仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利而自得的可悲可叹的愚昧无知之态;“不使学”三字,看似平淡,却为方仲永的变化埋下伏笔,点出方仲永命运变化的关键。

② 为什么详写方仲永才能初露时的情形?

本文详写方仲永才能初露时的情形,这样安排暗含了文章的主旨,是符合作者意图的。

③ 方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

从方仲永个人情况来看,原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人”,贪图小利,目光短浅,而“不使学”。从道理上来说,原因是作者在后面的议论中所认为的那样,方仲永“卒之为众人”,是因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

④ 课文写了方仲永的才能发展经历有哪几个阶段?

第一阶段:“仲永生五年……其文理皆有可观者。”写方仲永幼年时天资过人,具有作诗才能;

第二阶段:“……十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。”写十二三岁时的方仲永才能衰退,大不如前;

第三阶段:“又七年……泯然众人矣。”写方仲永又过七年后完全变成一个平庸之人。

⑤ 这三个发展阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样安排组织材料有何好处?

写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,以“见”的形式;写方仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。

“见”和“闻”有机结合,叙述真切可信,课文详写第一个阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父“利其然”之举却导致他的才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情形,引人深思。这种详略处理,有力地突出了文章主旨,鲜明地体现了“伤”的含义。

⑵ 第二部分(3):作者阐明观点看法:

① 这一段“受于天”指什么?“受于人’仅指什么?

作者所说的“受之天”,是指人的天资;“受之人”,是指后天教育。作者认为,二者之间,后者更为重要,即后天教育对一个人是否成才是至关重要的,这一观点无疑是正确的。这里要注意,“受之人”是说人所受到的后天教育,而不是说人自身的后天学习和主观努力(方仲永因其父“不使学”而根本无从学习,无从努力),这是两个不同的问题,而后者并不在本文的议题之内。但我们却可以从中受到启发,对我们认识人的天资与后天学习和主观努力的关系不无裨益。

② 这一段讲了几层意思:作者要表明的主要观点是什么?

讲了两层意思:从“王子曰”到“不至”,揭示仲永才能泯灭的原因,即“受于人者不至也”。

从“彼其……”至文末是第二层,由仲永引申出天赋差的人如果不“受之人”,结局更加可悲。这一段作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。

③ 作者认为人的才能有赖于后天的教育和培养,即使是天赋很高的人,如果不加以教育和培养,也会变成平庸无能的人。

④ 作者认为方仲永才能衰退的原因是“受于人者不至”,即没有进行后天的学习和教育。并由此引发天赋不如仲永之人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。

⑶ 本文借事说理,以方仲永的实例,说明后天教育对成才的重要性。文章分两部分:叙事部分写方仲永幼年时天资过人,却因其父“不使学”而最终“泯然众人”,变得平庸无奇;议论部分则表明作者的看法,指出方仲永才能衰退是由于“受于人者不至”,强调了后天教育的重要。文章通过方仲永这一实例说明具有普遍借鉴意义的道理,给人以深长的思考。

6、请把本文与《孙权劝学》相比较,说说你的人才观:

讨论并归纳:人的成长关键在后天接受学习提高自身素质。像方仲永这样天赋高的神童,不学习,最终也变成了普通人一样。而像目蒙这样大字不识几个的武将,通过学习,也具有了军事方面或政治方面的才干和谋略。像我们这样的普通人更要努力学习,不然想成为一个平常的人恐怕都办不到。

7、以“由方仲永所想到的”为题,在课堂上即席发言,自己确定发言的角度和观点畅谈感受与启示:

要求:

⑴ 声音洪亮,用普通话发言,语言简练。

⑵ 中心鲜明,讲话的层次清楚。

⑶ 时间在2分钟左右。

(本题意在训练学生确立观察角度、从材料中提炼观点的能力,以及阐述观点的.语言表达能力。要启发学生从方仲永的事例中提炼观点,不拘一格。)

8、拓展阅读:

⑴ 你怎样评价仲永的父亲?假设你有一个这样的父亲或儿子,会怎么样做?

⑵ 引用《论语》中的语句劝劝像仲永一样的古人或今人。

四、小结

我们在学习中进一步的掌握文言文的学习方法,增强了语感,了解了道理:一个人能否成才,与天资有关,更与后天所受的教育以及自身的学习有关。本文作者为一位“神童”最终变成平常人而深感惋惜,并发表议论,以此引发人们的思考。

1、在语言表达上,用词洗炼、生动:

⑴ 用词的精当传神。如第一段中写方仲永“啼求之”,一个“啼”字生动地写出了索求书具的情态;“忽”“即”“立”三个副词使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上;“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”这一句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰退、天资尽丧的原因。其中一个“利”字,写出其父贪求钱财、目光短浅的性格,“环谒”概括了其父求财的可鄙行为,“不使学”更是一语中的,批判其父的错误做法,暗示仲永“混然于众”的必然结果。这些词语用得既传神又贴切,寥寥数语便起到了言简意赅的效果。一个“利”字,写出其父贪求钱财、目光短浅的性格,“环谒”把方仲永父贪利自得、可悲可怜的愚昧无知之态刻画得淋漓尽致。“不使学”更是一语中的,批判其父的错误做法,暗示仲永“混然于众”的必然结果。这些词语用得既传神又贴切,寥寥数语便起到了言简意赅的效果。

⑵ 从全篇来看,行文也是笔墨极省,既高度概叙,以至难以再删一字,同时也富于文采,描写细腻,与文体特点相映生辉。

2、本文寓理于事,通过方仲永5岁到20岁才能发展变化的故事,说明了人的天资和后天成才的关系。前两段叙事,最后一段议论。叙事部分详写方仲永幼年才能出众的情形,而略写此后的情况,先仰后场,对比鲜明,表达了作者的婉惜之情;然后就事说理,提出作者的见解,画龙点睛,起了突出中心的作用。

3、摘抄有关“天才与勤奋”的名言警句5条。

伤仲永教案10

教学目标:

1、朗读课文,正确掌握句中的停顿。

2、积累掌握一些文言词汇。

3、理解文章内容和中心思想。

4、学习比较阅读的方法。

教学重点:

1、朗读课文,正确掌握句中的停顿。

2、积累掌握一些文言词汇。

教学难点:

1、翻译文言文的方法和技巧。

2、理解文章的主要内容和中心思想。

课时安排:

2课时

教学设计:

一、课前三分钟

二、导入新课

伟大的科学家和发明家爱迪生有一句名言:“天才是百分之~的灵感加上百分之九十九的血汗。”他用勤奋的一生发明了无数的东西,对人类作出了巨大贡献,被誉为“发明大王”,人们都认为他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’妮?他的这句名言就是最恰当的解释。遗憾的是有很多人并没有认识到这一点,自恃聪明,自认为有天赋,结果最终沦为庸才、蠢才,方仲永就是这样一个人。

二、 介绍作者

王安石,北宋著名的政治家、思想家和文学家,字介甫,晚号半山,唐宋八大家之一。主要作品收集在《临川先生文集》和《王荆公诗笺注》。本文采用随笔的形式而写,借一件事来抒发作者的感情或阐明某种观点。下面我们就一起来学习这篇文章。

三、 诵读练习

1、俗话说:书读百遍,其义自现。文言文更应注重朗读。哪个同学自告奋勇把课文读一篇。

2、自评,其他同学评读。

四、 字词积累

下面请同学们对照注解自读课文,字词理解有困难的在小组中讨论交流,解决不了的提出来请同学们帮忙。

1、掌握下列加点字的读音。

隶: 谒: 谒: 扳: 称:

2、对文中的“之”“于”进行归类。

之

忽啼求之:它,指书具,代词。

借旁近与之:他,指仲永,代词。

余闻之也久:这事。指仲永父“不使学”、“环谒于邑人”,代词。

不能称前时之闻:的.,助词。

卒之为众人:语气助词,不译。

于

环谒于邑人:到,介词。

于舅家见之:在,介词。

贤于材人远矣:比,介词。

爱于人者不至:从,介词。

3、从文中找出词类活用的词语。

①邑人奇之:以…为奇,形容动词作动词。

②宾客其父:把…当作宾客,名词作动词。

③利其然:以…为利,名词作动词。

④伤仲永:哀伤,感伤,形容词作动词。

五、复述故事,分析课文

请一位同学复述第1、2段的内容。

1.思考:课文写了方仲永的才能发展经历有哪几个阶段?

三个阶段:

第一阶段,幼年作诗的非凡才能和天赋。如:“即书诗四句”,“指物作诗

立就”,“文理皆有可观”。

第二阶段,写十二三岁的方仲永才能大不如先前,“不能称前时之闻”。

第三阶段,写方仲永完全变成一个平庸之人,“混然众人矣”。

2思考:这三个发展阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样安排组织材料有何

好处?

写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,

以“见”的形式;写方仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。“见”和“闻”有机结合,叙述真切可信,课文详写第~个阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父的负利之举却导致他的才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情形,引人深思。这种详略处理,有力地突出了文章主旨,鲜明地体现了“伤”的含义。

六、小组讨论

齐读第3段,思考下列问题。

1、这一段在语言表达方式上有何特点?

采用了议论的形式。

2、这一段“受于天”指什么?“受于人’仅指什么?

“受于天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人的后天学习和受到的教育。

3、这一段讲了几层意思:作者要表明的主要观点是什么?

讲了两层意思:从“王子曰”到“不至世”,揭示仲永才能混灭的原因,即“受于人者不至也”。从“彼其……”至文末是第二层,由仲永引申出天赋差的人如果不“受之人”,结局更加可悲。这一段作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。

七、感悟语言

1.文中“忽啼求之”、“即书诗四句”、“自是指物作诗立就”三句中的几个副词对表达文意有什么作用?

使真切、形象,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。

2.理解“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”一句的语言特色。

这一句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰退、天资尽丧的原因。一个“利”字,写出其父贪求钱财、目光短浅的性格,“环谒”概括了其父求财的可鄙行为,“不使学”更是一语中的,批判其父的错误做法,暗示仲永“混然于众”的必然结果。这些词语用得既传神又贴切,寥寥数语便起到了言简意赅的效果。

八、齐读全文,理解主旨

九、语言表达训练

以“方仲永的悲剧所想到的”为题,在课堂上即席发言,谈感受。

要求:①声音洪亮,用普通话发言。

②中心鲜明,讲话的层次清楚。

③时间在2分钟左右。

十、作业设计

1、完成课后练习三。

2、抄写生字词

伤仲永教案11

教学目标:

(一)培养学生的自学能力,让学生自己利用课文注释和工具书读懂课文。

(二)熟读课文,背诵课文。

(三)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点。

(四)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

教学重点、难点:

(一)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点;

(二)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

预习提示

一、作者及作品

本文选自<临川先生文集>,作者王安石,字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。晚年封为荆国公,谥号“文”。著有《王临川集》《王文公文集》,是唐宋八大家之一。

本文是一篇随笔。随笔,即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。

二、基础知识

(一)、掌握下列字的读音及意思:

隶 扳 谒 邑 称 泯 矣 焉 耶

(二)句子停顿:

1、仲永/生五年 2、借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

3、其诗/以养父母、收族为意 4、自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者

5、传/一乡秀才/观之 6、日扳仲永/环谒于邑人

7、余闻之也/久 8、其/受之天也,贤于材人/远矣

(三)词类活用

1、“即书诗四句” 书:名词活用为动词,写。

2、“日扳仲永环谒于邑人” 日:名词活用为状语,每天。

3、“邑人奇之” 奇:形容词活用为动词,对……感到惊奇。

4、“稍稍宾客其父” 宾客:名词活用为动词,把……当宾客招待。

5、“父利其然也”利:名词活用为动词,认为有利。

6、泯然众人矣 (名词用作动词;变成普通人。)

7、父异焉 (形容词用作意动词:以……为异,感到惊异,对……感到诧异。)

(四)古今异义

自是指物作诗立就 (古义:此。 今义:常用作判断词。)

稍稍宾客其父 (古义:渐渐、慢慢地。 今义:稍微。)

复到舅家 (古义:再,又。 今义:常用义为重复、往复)

泯然众人矣 (古义:普通人。 今义:常指大家、许多人。)

(五)理解几个词语

1、“养父母”养:赡养。 2、“传一乡秀才观之”一乡:全乡。

3、“或以钱币乞之”或:有的人。 4、邑人:同县的人

5、“从先人还家”从:跟从。 6、“前时之闻”:以前听到的名声。

7、“卒之为众人”卒:最终。众:普通。 8、“如此之贤也”贤:(有)才能。

9、“且为众人”且:尚且。 10、“固众人”固:本来。

(六)理解下列句式

1、“不使学”:省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。

2、“还自扬州”:倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。

3、“受之天也”:省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

(七)重点句子

1、自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

指定题材(叫他)写诗,他立刻就能写成,诗的文采和义理都有可取之处。

2、稍稍 宾客其父 或 以钱 币乞 之。

渐渐地请他父亲(带他)去作客,有的人还用钱财和礼物求他作诗。

3、父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使 学 。

他的父亲觉得那样做有利可图,就每天领着仲永四处拜访本县的人,而不让他学习。

4、卒之为众人,则其受于人者不至也。

竟然成了平庸的'人,是因为他从人们得到的教育没有达到。

三、自读课文,掌握大意

谁能说说题目“伤仲永”的“伤”是什么意思?(哀伤,叹息。表达了作者的感情。)

王安石哀叹方仲永什么呢?请同学们带着这个疑问,自由朗读课文一遍。

(一)学生自由诵读。

(二)学生自读课文。利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨),掌握大意。

(三)初步感知课文:掌握了大意之后,我们明白了作者为什么要“哀叹”仲永了吗?方仲永的变化经历了哪几个阶段?

第一阶段:幼时天资过人,具有作诗才能。

第二阶段:十二三岁时才能衰退,大不如前。

第三阶段:又过七年后变成平庸之人。

【探究案】

(一)初读交流:

1、给下列加点字的读音

隶( ) 扳( ) 谒( )

泯( ) 称( ) 卒( )

2、正确划分下列句子的朗读节奏

①未尝识书具,忽啼求之

②借旁近与之,即书诗四句,并自为其名

③其诗以养父母、收族为意

④自是指物作诗位就,其文理皆有可观者

⑤父利其然也,日扳仲永环谒于邑人

⑥余闻之也久

(二)再读交流:

1、学生提出难以翻译的字词或句子讨论

2、小组展示翻译,一组推荐一人译讲一段,其他成员进行补充、评价教师根据情况就翻译不准确的句子进行点拨

3、解难释疑,重点翻译第三段

(三)三读文交流:

1、课文写了方仲永的才能发展经历有哪几个阶段?

三个阶段:

第一阶段,

第二阶段,

第三阶段,

2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

3、你从作者最后一段的议论中明白了什么道理?

(四)齐读全文,加深对课文主旨的理解

伤仲永 王安石

神童( )→普通人( )

( )

↓

(五)课堂反馈:阅读全文,回答下列问题

1、方仲永这一故事的结局是什么?读完本文,你悟出什么道理?

(本文作者要讲述的道理是什么?)

2、你怎样看待方仲永的父亲的做法?

3、你认为资质聪明的人怎样才能成才?你认为人的天资和 后天教育培养是什么关系?哪方面更重要?

伤仲永教案12

教学目标

1、知识和技能:掌握有关文言实词的意义和用法,加强文言文的朗读训练,注意朗读的节奏。

2、过程和方法:指导学生准确朗读课文,借助工具书读懂故事,并能复述故事,感悟故事。通过充分的活动,引导学生合作学习,探究问题,积累知识。

3、情感态度和价值观:准确把握和理解作者的思想感情,领悟故事所蕴含的道理,引导学生正确处理天资和后天学习的关系。

教学重点

1、掌握重点文言词语,翻译课文。

2、认识到后天教育的重要性。

教学难点

1、抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的'关系,理解作者的思想观点。

2、注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。

教学时间

2课时

教学过程

第一课时

一、导入新课:

教师:同学们,上课前我先讲一个小故事,大家听了后,要说出这个小故事是从哪个成语里讲出来的,也可以给这个小故事加个小标题----

话说,南朝梁时,南京有个叫江淹的人,他从小天资非凡,才思敏捷,6岁就能写诗。尽管他家境贫寒,但他勤奋读书,辛勤写作,年轻时就擅长诗赋,享誉文坛。可是,当他官至光禄大夫时,他的才华就慢慢衰退了,不如从前了,写出的诗文平淡无奇。到了晚年更糟糕,他才思枯竭,写来的诗文竟没有一句佳句。人们说他的才思尽了。 1

学生:江郎才尽。

教师:对!(教师板书“江郎才尽

”4个字)不过这节课我们学的不是“江郎才尽”的故事,而是一个“方郎才尽”小文章。(教师板书“方郎才尽”4个字)

二、解题:

教师板书课题,并提问:伤仲永的“伤”是什么意思?

学生看课后注解①,回答:悲伤,为??惋惜

教师问:作者为谁惋惜?为什么惋惜?

学生答:为方仲永惋惜,为他从一个神童变成一个普通人而惋惜。 (教师板书:神童----普通人)

三、作者介绍:(打出课件)

王安石,字介甫,号半山,抚州临川人。北宋政治家、文学家、思想家。曾封为荆国公,世称荆公。卒谥文。现存有《临川先生文集》、《临川集拾遗》等。

唐宋八大家之一。

(唐宋八大家----韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)

四、读准字音:(打出课件)

lìpān yè yì

隶 扳 环谒 邑

gài chèn yānmǐn

丐称 焉 泯

五、理解一字多义:(打出课件)

忽啼求之:它,指书写工具,代词

借旁近与之:他,指仲永,代词

不能称前时之闻:的,助词

余闻之也久:这件事。指仲永父“不使学”、“环谒于邑人”, 泯之为众人:语气助词,不译

环谒于邑人:到,介词

于舅家见之:在,介词

2

公开课授课老师:欧阳龙贵

授课地点:连州市北山中学

授课班级:七年级(4)班

授课时间:20xx年9月24日

3

伤仲永教案13

一、说教材

1、课文所处位置及作用

《伤仲永》是语文人教版七年级下册第一单元的第五篇课文,是这一册的第一篇文言文这个单元安排的是以"成长"为主题,通过了解课文中人物的成长历程,让学生能够正确对待成掌中的苦与乐,得与失,成与败《伤仲永》是宋代文学家王安石写的一篇议论文,作者讲述了方仲永由一个"神童"变成那个一个普通人的经历,并由此引发议论,"一个人能否成才,与天资有关,更与后天所受的教育及自身的学习有关"这一道理使学生认识到勤奋学习的重要性,同时也表达了对这位"神童"最终变成普通人而感到惋惜

2、课文解读

文章借事说理,以方仲永的实例,说明后天教育对成才的重要性文章分两部分:叙事部分写方仲永幼年时天资过人,却因其父"不使学"而最终"泯然众人",变得平庸无奇;议论部分则表明作者的看法,指出方仲永才能衰退是由于"受于人者不至",强调了后天教育的重要文章通过方仲永这一实例说明具有普遍借鉴意义的道理,给人以深思文章的语言十分精当叙事部分仅以一百五十多字就完整地叙述了方仲永从五岁到二十岁间才能变化的过程,议论部分也不过七十余字,文中的每一词句都不是可有可无例如第一段首句"金溪民方仲永,世隶耕"仅九字便交代了籍贯、身份、姓名、家世,而且"世隶耕"三字是对"未尝识书具""不使学"的必要铺垫,既衬托了方仲永的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景;"日扳仲永环谒于邑人",仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利而自得的可悲可叹的愚昧无知之态第二段叙事极为简要,仅以一"见"一"闻"一"问"就交代了方仲永后来的`变化和结局结尾的议论部分,言简意深,说理严谨文章语言平实而又不乏感情色彩字里行间流露着作者对一个神童最终"泯然众人"的惋惜之情,对"受之天"而"受于人者不至"者的哀伤之情,并以鲜明的态度表明作者的观点

3、教学目标

知识和能力目标

①了解"之""于"的用法及文言词活用情况

②注意文本详略得当的写法,体会语言的简洁、精炼

③学习文章借事说理的特点,理解作者的思想观点过程和方法:

①诵读

②小组合作、交流、探究

③运用多媒体辅助手段

情感态度和价值观:使学生明白后天教育对成才的重要性,从而在学习方面更加勤奋刻苦4、教学重点与难点重点:了解"之""于"的用法及文言词活用情况难点:学习文章借事说理的特点,理解作者的思想观点二、说教法

为了较好的完成教学目标,有效地突出重点,突破教学难点,我依据新课程的理念,面向全体学生,在教学中我采用了情景教学法、分层教学法、分组讨论法及多媒体教学法为了使教学手段更直观、更形象,我制作了简单的课件,增强课堂的表达效果通过在情境中,要求学生边默读边思考问题,养成良好的默读习惯;通过小组交流学习的形式,充分调动学生的积极性、主动性,让他们有充分的时间和机会通过默读,思考、分析、讨论等方法,主动的获取知识,从而培养学生自主学习的意识,掌握探究问题的方法

三、说学法

"授之以鱼,不如授之以渔"语文教学中不仅要传授知识,而且要教授方法只有在讲读课中将学习方法传授给学生,并引导学生在元读课文中加以运用直至掌握,才会收到比较理想的效果在本课的学习中我指导学生采用了整理分类式学习笔记法,为了真正体现学生是课堂的主人公这一理念,我把自主、合作、探究作为学生的主要学习方式四、说教学过程

1、导入

引用名言"吾生也有涯,而知也无涯"引出"学到老,活到老"的真谛,说明一个人不论天资多聪明,都需要后天的努力和教育,导出要学习的课文《伤仲永》

2、简单介绍作者

王安石,北宋政治家、思想家、文学家字介甫,晚号半山唐宋八大家之一,主要作品收集在《临川先生文集》和《王荆公诗笺注》政治上有著名的"王安石变法",被列宁誉为"中国十一世纪伟大的改革家"这一环节主要是引导学生掌握基本的文学常识

3、让学生默读课文,并校正字词的读音

①字词:隶、扳、谒、称、耶

②聆听配乐朗诵《伤仲永》

4、反复诵读,整体感知

"书读百遍,其义自见",读是文言文学习的切入点"读"的第一环节是"听读"读古文要注意朗读节奏,在听读时要求"划分朗读节奏,并用‘/’划出来"然后"指名读,评价",为进一步为教学目标服务前面是引导学生读通文章,在引导学生读懂文意时,引导学生正确运用工具,并且充分发挥同学之间的聪明才智,培养学生自主、合作学习的意识学生读懂文意后,指名学生复述故事,培养学生口语表达能力

5、将学生分组,疏通文意

①、从文中找出通假字、古今异义字、词类活用的词语(可以小组抢答完成)

②、结合课下注释,疏通文意(自主、合作探究后,要求学生以自主参与的方式每位学生翻译一句话,进行翻译接力赛,其他同学注意纠错,教师出示准确答案)

6、根据写作手法的变化,划分层次第一部分(1.2段)简述方仲永才能发展变化的三个阶段第二部分(3段)作者阐明观点看法提示:第一部分是叙事,第二部分是议论板书设计:

童年时期:指物作诗立就天才

少年时期:不能称前时之闻衰退青年时期:泯然众人矣平庸

原因:不使学

7、小组讨论作者在叙述方仲永才能三个发展阶段在材料组织安排上有见有闻,有详有略,这样有何好处?

这一环节主要让学生学习写作上材料组织安排有祥有略、有见有闻的手法,培养学生自主学习、合作探究的精神

8、领悟课文语言表达简洁、精炼的特点

"世隶耕":三字交代了身份、家世,是对"未尝识书具""不使学"的必要铺垫,既衬托了方仲永的非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景这一环节让学生领悟文言文在语言表达上简洁、精炼的特点,倡导学生在写作中学习文言文语言表达简洁、精炼的特点,培养学生分析和解决问题的能力

9、难点探讨作者寓理于事,是通过什么写法揭示文章主题的?

这一问题是难点的提示,激起学生对成功的渴望,培养他们勇于探索的精神教师在此处明确答案,并作小结:全文作者运用先扬后抑的写法,把仲永的前后两个不同时段的情况作了对比,即纵向对比,在叙事中使深刻的哲理得以表现,从而阐述了必须重视后天学习和后天教育的道理

10、课外延伸,布置作业

1、以《一个神童》为题,将文章改写成一个生动具体的故事

2、积累有关"天才与勤奋"的名言警句

(加强学生对文本的理解,并培养了学生的想象能力和写作能力,并注意增强学生的积累)

伤仲永教案14

各位评委,大家好!

今天我说课的题目是《伤仲永》。

本节课的学习目标是:

1 学习本文寓理于事及纵向对比的写法;

2 认识后天学习的重要性;

本节课的教学重点是:通过朗读课文,疏通文意,了解故事内容,领悟蕴涵道理;

本节课的教学难点是:引导学生理解纵向对比的写法;

为了较好的完成教学目标,我采用了情境教学法、分层教学法、分组讨论法及媒体教学法,为了使教学手段更直观、更形象,我制作了简单的课件,增强课堂的表达效果。

我的整体教学思路是:复习导入,创设情境----疏通文意,感知课文----推究文理,把握目标----小结练习,实践提高

我的教学环节是:

一、 引入新课:

同学们,上节课我们学习了《送东阳马生序》这篇文章,它启示我们业精德成的关键在于勤奋专心。也就是说,一个人不论天资多聪敏,都需要后天的努力和教育,否则将一事无成。现在 ,我们就从今天的小故事中再次体会一下这个道理。

这样导入,衔接旧知识,又联系新知识,悬念的设置激起学生兴趣,为学好本课创造良好的情境。

二、 了解作者:

提示学生从名、时、地、评、作五个方面掌握,准备作一分钟的抢答练习。

这一环节便于学生掌握文学常识,锻炼速读速记能力,抢答练习培养学生竞争意识,活跃课堂气氛。

三、 教师示范朗读课文,出示教学目标:

这是学生整体感知课文的过程,利于了解字音、字型、字义,对读文的重音、节奏、语气等都有提示。

四、 学生自读课文,每人2遍,教师出示朗读标准:字音规范,语气适中,节奏准确,重音恰当。

这一环节的目的在于锻炼学生的朗读能力,也是再次感知课文、理解文意的过程,“读书百遍,其义自见”,多数同学都能活跃思维从朗读中领悟道理。

五、将学生分组准备疏通文意,并选出两组代表一读一评,给大家示范。然后教师给予评价,并指明重点的词语及用法。(这一环节的设置是学生理解文章的过程,分组法锻炼学生合作能力,更调动了中差生学习的兴趣,创造性思维,跳跃性使思维得到全面开发。特殊语句的提示引导学生体会古汉语语言的'独特魅力,培养热爱祖国文字的感情,坚定他们学好语文的信心。)

六、指导学生跳读,教师置疑,学生合作,思考下列问题:

⑴幼年时的仲永有何表现?

⑵我两次“还乡”,见到了怎样的仲永?

⑶仲永为何“泯然众人”?你得到什么启示?

这三个问题的设置重在指导学生理清文章脉落,熟悉课文知识,增强对课文的分析能力。跳读课文完成问题是学生思维的活动,培养学生创新精神。问题的讨论深入文言文内部层次,扣准教学目标,增进学生的理解力。问题一步步由易到难,有梯度、有层次,让每个学生都尝试成功的喜悦。

学生发表议论之后,我是这样明确的:仲永幼年聪颖过人,天赋超群是“指物作诗立就”的神童,而当我两次还乡所见的仲永却“不能称前时之闻”,“泯然众人”原因在于“父不使学”,这就启示我们:后天的学习教育对一个人的成材具有重要意义。,

七、难点探讨

作者寓理于事,是通过什么写法揭示文章主题的?

这一问题是难点的提示,激起学生对成功的渴望,培养他们勇于探索的精神。

教师在此处明确答案,并作小结:全文作者运用先扬后抑的写法,把仲永的前后两个不同时段的情况作了对比,即纵向对比,在叙事中使深刻的哲理得以表现,从而阐述了必须重视后天学习和后天教育的道理。

八、设置分层练习,即基础题和能力题。基础题侧重音、形、义,能力题侧重写作和说话。分层练习全面照顾,既重基础,又重能力让各层学生都有成就感,有喜悦感。

以上是我的教学过程(),环节的安排力求体现语文教学特点,听说读写全面照顾,同时体现自读课型,注重学生自学能力,多种教学方法使学生在轻松愉悦的心情中掌握知识,提高能力,拓展思维。

附板书: 伤仲永

幼年:指物作诗立就

长大:泯然众人 -------纵向对比

原因:不使学

伤仲永教案15

教学目标:

(一)、知识与能力:

朗读课文,正确掌握句中的停顿;掌握和积累文言词汇;体会课文简洁精练的语言。

(二)、过程与方法:

采用“读、问、讨、练”的方法学习文言文;注重学生文言知识的积累和对课文的理解。

(三)、情感态度与价值观:

启发学生探讨方仲永由天才变成普通人的原因,懂得天才出自勤奋的道理。

教学重点:

正确朗读课文,注意句子的停顿;领会详细得当的写法;揣摩精当的语言。

教学难点:

理解课文借事说理的技巧,明白天才出自勤奋的道理。

教学时间:

两课时。

第一课时

教学内容:朗读课文,正确掌握句中的停顿;掌握和积累文言词汇;疏通文言句子的意思。

教与学的步骤:

一、课文导入,简介作者,解释文题。

伟大的科学家和发明家爱迪生有一句名言:“天才是百分之~的灵感加上百分之九十九的血汗。”他用勤奋的一生发明了无数的东西,对人类作出了巨大贡献,被誉为“发明大王”,人们都认为他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’呢?他的这句名言就是最恰当的解释。遗憾的是有很多人并没有认识到这一点,自恃聪明,自认为有天赋,结果最终沦为庸才、蠢才,方仲永就是这样一个人。

简介王安石:北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。唐宋八大家之一。

本文采用随笔的形式而写,借一件事来抒发作者的感情或阐明某种观点。叙述是基础,阐明道理是核心。文题含义:为仲永的经历遭遇而感伤。

二、自读课文,掌握大意

(教师)讲述:王安石哀叹方仲永什么呢?请同学们带着这个疑问,自由朗读课文一遍。

(一)学生自由诵读。

(二)学生自读课文。利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨),掌握大意。

教师补充课文注释[幻灯]

1、对文中的“之”“于”进行归类。

之 忽啼求之:它,指书具,代词。 于

借旁近与之:他,指仲永,代词。 环谒于邑人:到,介词。

余闻之也久:这事,代词。 于舅家见之:在,介词。

不能称前时之闻:的,助词。 贤于材人远矣:比,介词。

卒之为众人:语气助词,不译。 爱于人者不至:从,介词。

2、从文中找出词类活用的词语。

①邑人奇之:以…为奇,形容动词作动词。 ②宾客其父:把…当作宾客,名词作动词。

③利其然:以…为利,名词作动词。 ④伤仲永:哀伤,感伤,形容词作动词。

⑤即书诗四句:名词活用为动词,写。 ⑥日扳仲永:名词活用为状语,每天。

3、朗读时注意下列语句的停顿。

①未尝|识书具,忽|啼求之。 ②借旁近|与之,即|书诗四句,并|自为其名。

③其诗|以养父母、收族为意。 ④自是|指物作诗立就,其文理|皆有可观者。

⑤父|利其然也,日扳仲永|环谒于邑人。③余闻之|也久

4、理解几个词语

①养父母:赡养。 ②传一乡秀才观之:全乡。

③或以钱币乞之:有的人。 ④邑人:同县的人

⑤从先人还家:跟从。 ⑥前时之闻:以前听到的名声。

⑦卒之为众人:卒,最终。众,普通。 ⑧如此之贤也:(有)才能。

⑨且为众人:尚且。 ⑩固众人:本来。

5、理解下列句式

①“不使学”省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。

②“还自扬州”倒装句,正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。

③“受之天也”省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

学生质疑,教师点拨。

(三)检测自读效果。四个大组口答竞赛。(要求学生合上书本)

[幻灯](1)朗读下列句子,要求读准句中的停顿

1、借旁近与之,即书诗四句,并自为其名

2、其诗以养父母、收族为意

3、自是指物做诗立就,其文理皆有可观者

4、其受之天也,贤于材人远矣

(2)解释下列加点的词语

1、父异焉 5、环谒于邑人

2、其文理皆有可观者 6、泯然众人矣

3、稍稍宾客其父 7、贤于材人远矣

4、或以钱币乞之 8、则其受于人者不至也

(四)翻译课文。要求一人一句,注意词义正确。

第二课时

教学内容:分析品味课文内容;领会详细得当的写法;理解课文借事说理的技巧,明白天才出自勤奋的道理。

教与学的步骤:

一、学生齐读课文,点同学复述课文内容。

二、分析理解课文内容,领会课文主旨。

1、思考:方仲永才能发展变化经历了几个阶段?各有什么特点?课文是怎样叙述的?

三个阶段:

①童年时期,才思敏捷.天赋极高,如五岁时就“啼哭求之”,“书诗为名”,“指物作诗立就”,“文理可观”等。

②少年时期,才思衰退,大不如前,“不能称前时之闻”。

③青年时期。才思平庸,与众无异,“泯然众人矣”。

2、思考:这三个发展阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样安排组织材料有何好处?

写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;

写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,以“见”的形式;写方仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。

“见”和“闻”有机结合,叙述真切可信,课文详写第一个阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父“利其然”之举却导致他的才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情形,引人深思。这种详略处理,有力地突出了文章主旨,鲜明地体现了“伤”的含义。

3、点学生阅读第3段,思考下列问题。

①这一段在语言表达方式上有何特点?

采用了议论的形式。

②这一段“受于天”指什么?“受于人’又指什么?

“受于天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人的后天学习和受到的教育。

③这一段讲了几层意思,作者要表明的主要观点是什么?

讲了两层意思:

从“王子曰”到“不至”,揭示仲永才能泯灭的原因,即“受于人者不至也”。

从“彼其……”至文末是第二层,由仲永引申出天赋差的人如果不“受之人”,结局更加可悲。这一段作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。

4、思考:方仲永由神童沦为平庸之辈的原因是什么?作者是怎样看的?

原因是“其父利其然,不使学”,把仲永当做赚钱的工具。荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。作者认为方仲永才能衰退的原因是“受于人者不至”。即没有进行后天的学习和教育,并由此引发天赋不如仲永之人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。

5、讨论:你同意作者的这种看法吗?(分组讨论)

(说明:应让学生畅所欲言,并允许有不同的见解。)

6、学了本文,你有何感想?

学生自由谈感想,可以从仲永自身的角度谈,也可以从仲永的父亲的角度谈,还可以联系实际来谈。只要观点是从本文中提炼出来的,中心明确,语言流畅即可。

作者认为人的才能有赖于后天的教育和培养,即使是天赋很高的人,如果不加以教育和培养,也会变成平庸无能的人。

7、说说你的.人才观。 讨论并归纳:人的成长关键在后天接受学习提高自身素质。像方仲永这样天赋高的神童,不学习,最终也变成了普通人一样。像我们这样的普通人更要努力学习,不然想成为一个平常的人恐怕都办不到。

8、领悟课文语言表达简洁、洗炼的特点。

①文中“忽啼求之”、“即书诗四句”、“自是指物作诗立就”三句中的几个副词对表达文意有什么作用?

真切、形象,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。

②理解“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”一句的语言特色。

这一句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰退、天资尽丧的原因。一个“利”字,写出其父贪求钱财、目光短浅的性格,“环谒”概括了其父求财的可鄙行为,“不使学”更是一语中的,批判其父的错误做法,暗示仲永“泯然于众”的必然结果。这些词语用得既传神又贴切,寥寥数语便起到了言简意赅的效果。

三、拓展延伸,语言训练。

1、以“从方仲永的悲剧所想到的”为题,在课堂上即席发言,谈感受。

例:从方仲永的悲剧我想到了一个人即使是天才也要勤奋刻苦地学习,否则就会像仲永一样最后才能消失,成了一个平常人的。而我只是一个普通的学生,没有天才,也不会五岁就写诗。更应该认真学习,将来才能实现自己的理想,才能有所作为。

从方仲永的悲剧我想到了天下的父亲千万不能像方仲永的父亲一样“不使学”。因为假如仲永的父亲有让他学习的话,说不定仲永就能成为一个大诗人,跟李白、杜甫一样。

从方仲永的悲剧我想到了后天的学习是最关键的,方仲永很有才能,但没有学习,最后一事无成。而许多大科学家,他们小时候并不很聪明,像大发明家爱迪生……

2、有的同学学习很努力,成绩却与付出不成正比,于是他们认为天资才是成才的关键,学了这篇文章后,请你表述一下你的看法。

3、请课后注意收集有关“成才与勤奋”的名言警句。

【伤仲永教案】相关文章:

伤仲永说课稿 伤仲永说课课件05-04

伤仲永教案(15篇)01-24

伤仲永教案15篇12-27

《伤仲永》说课稿01-13

伤仲永说课稿01-02

《伤仲永》说课稿01-12

《伤仲永》教学反思04-21

《伤仲永》说课稿优秀02-19

伤仲永教学设计07-20